品質向上の取り組み

開発・生産プロセスの向上

TOYO TIREはモノづくりにおいて、事業プロセスの上流で品質向上を達成することが重要と考えており、市場投入した製品・サービスに対する品質のみならず、開発・生産プロセスにおいても質の向上を目指しています。

当社グループが新規に開発している製品については、製品企画から生産準備段階に至るまでの間、その節目節目で行われるデザインレビューを品質保証部門がチェックし、製品および製造プロセスに対して確実な品質設計がなされるように活動しています。

また、当社タイヤ技術センターでは、業務内で発生する可能性のあるリスクとしてヒューマンエラーや不正を防止するために、定型業務を自動的に処理するソフトウェアであるRPA(Robotic Process Automation)による業務効率化の検証、本格的な導入を順次進めています。2019年末からは庶務業務のほか、設計業務にまでその対象範囲を広げています。2020年は4個の業務への導入によって929時間の削減が可能となり、導入より累計1,194.5時間の工数削減が実現しました。

各国の品質規格への対応

気候変動リスクの高まりや、新興国を中心とした人口増加と経済成長によるモビリティの需要拡大などを背景に、自動車の燃費の向上やCO2排出量の削減を促進するため、世界各国・地域で性能・環境品質に関する制度や規制の導入が急速に進んでいます。そうした複雑化する各国の品質関連法規に漏れなく対応することで、当社グループ全体で品質規格への対応強化を図っています。当社が開発するタイヤの実験および評価を行う国内4拠点では、ISO/IEC17025(試験所および校正機関の能力に関する一般要求事項)に適合した試験運営を実施。2013年の初回認定以降、試験精度や信頼性の向上に取り組んでいます。

また当社グループでは年に1回、タイヤ、自動車部品の各事業において、国内外の生産拠点の品質保証責任者・関係者が一堂に会するグローバル品質保証会議(Global Quality Management Committee:Global QMC)をそれぞれ開催しています。本会議では、各拠点における製品品質、工程の品質システム改善、お客さま(お取引先)から要求されている物流品質、サプライヤー品質に関する取り組みなどを共有し、議論しています。

ISO/IEC17025認定書

品質規格への対応の例

- 現地での情報収集

- 業界団体への活動参画を通じた提言活動

- 規制機関との意見交換

- 最新法規動向の情報配信

- 法規制に関する説明会の開催

厳しい欧州などのタイヤ規制に独自の技術力で対応

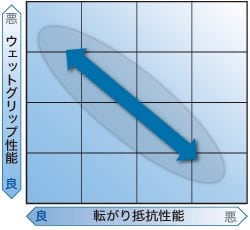

タイヤの転がり抵抗とウェットグリップ性能の関係

タイヤの転がり抵抗とウェットグリップ性能の関係

気候変動リスクの高まりを背景に、タイヤが自動車の燃費の向上に果たす役割も重要になってきています。走行時にタイヤと路面の間に生じる摩擦(転がり抵抗)を小さくすることでタイヤはよく転がり、同量の燃料でより長距離を走ることが可能になります。すなわち燃費は良くなりますが、反面、摩擦が小さくなれば一般的にタイヤの止まる力(グリップ力)は低下し、濡れた路面ではより大きな影響を受けます。低燃費タイヤの開発においては、転がり抵抗を低減させることと同時に高いウェットグリップを確保することが不可欠といえます。

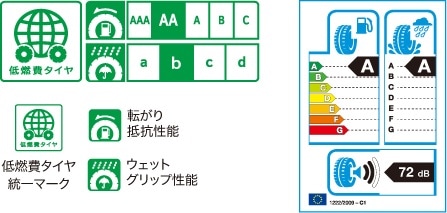

日本では、2010年から業界自主基準により、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能をグレーディングシステム(等級制度)に基づいて表示する「ラベリング制度」を運用し、両性能が一定以上の等級に該当するタイヤを「低燃費タイヤ」として、普及促進を図っています。

欧州では、2012年からEU内で販売される乗用車用タイヤに、転がり抵抗性能・ウェットグリップ性能・騒音性能の表示を法令によって義務づけ、厳しい運用を行っています。さらに、2017年11月からは、これらの性能が一定レベル以下のタイヤは、EU向けには出荷できなくなりました。

当社グループは、要求性能が高い欧州市場で評価されるハイパフォーマンス製品の開発に挑戦することで、継続的に技術力を強化しています。それらの製品をグローバルに展開することで、各国・地域での自動車の環境対応にも貢献していきます。

日本のラベリング制度による表示(左)とEUラベリング制度(右)による表示

日本のラベリング制度による表示(左)とEUラベリング制度(右)による表示

品質・顧客満足度の維持改善

当社グループはものづくり企業として、製品・サービスを通じて顧客(消費者)、そして社会とつながっていることを理解し、製造現場では製品品質の維持向上のため、日々努力と研鑽を重ねています。またその他の全ての職場においても「企業人としての品質」の向上を意識し、顧客を第一に考えた製品・サービスの提供に努めています。

また、発売中製品の市場における製品満足度を継続的に調査し、お客様のご要望を設計現場、製造現場にフィードバックしています。

例えば、当社グループでは、現場目線での「気づき」をもとに品質管理水準を自ら主体的に高めるQCサークル活動を50年以上行っています。製造現場で始まった活動は今では販売部門にも広がり、全拠点でおよそ300のサークルが存在します。いずれのサークルでも課題解決のためメンバーそれぞれの経験と知見を持ち寄り、現状把握・目標設定・活動計画・課題解析を行うことで品質改善を重ねています。

そして、毎年「全社QCサークル大会」開催し、活動内容や成果をグループ全体で共有し、相互研鑽を図っています。

販売会社におけるサービス品質向上の取り組み

当社グループのタイヤ販売会社では、顧客(消費者)が信頼・安心・満足して当社製品を選んでいただけるよう、営業担当者やフロント業務担当者の顧客対応力の強化に努めています。

例えば日本国内においては、株式会社トーヨータイヤジャパン及び自主系販売会社で、営業、フロント、技術の各職種で必要なサービス品質を備えた人材を育成するための職種別教育を展開しています。さらに顧客に対して製品価値をわかりやすく、正しく伝える意識を日頃から持ち、実践するスキルを養うため、営業担当者を対象とした「全国伝道活動コンテスト」やフロント業務担当者を対象とした「全国フロント電話応対コンテスト」を開催しています。

「全国伝道活動コンテスト」では、例えばトラック・バス部門において、コストの増加や燃費基準の厳格化などの運輸業界が抱える課題に対し、当社の製品による解決の提案を競い合っています。当コンテストを通じて、自身の業務がお客様のみならず社会課題の解決にも貢献していることが理解でき、従業員のやりがいの創出やモチベーションの向上にもつながっています。

2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、実施を見合わせましたが、社会状況に応じながら、取り組みを再開いたします。

タイヤ安全啓発活動

当社グループは、定期的なタイヤの点検が安全性につながることを、消費者の皆様方に啓発していくことは、タイヤメーカーの使命であると考えており、毎年、タイヤの安全啓発イベントを開催しています。

2020年度 タイヤ安全啓発活動を実施

当社グループでは、安全なモビリティ社会を支えるタイヤを製造・販売する企業として、ドライバーの皆さまがタイヤを適正に使用いただくよう啓発する取り組みを大事な使命の一つであると考えています。

また、コロナ禍に遭遇し、移動手段として自動車の利用ニーズは高まっており、定期的なタイヤの空気圧点検や雨天時の走行における注意など、改めて安全への意識を高めていただく必要があることから、当社および国内販売子会社である株式会社トーヨータイヤジャパンは、昨年に引き続き、タイヤ安全啓発活動を展開しています。

2020年はコロナ感染症予防対策を実施のうえ、全国の大型商業施設4会場にて実施し、500名近くの一般ドライバーの方が参加されました。当社が独自にソフト開発したドライブシミュレーターを用いて、タイヤの溝深さの違いによる雨天時の制動距離の比較、タイヤの空気圧の違いによる操縦安定性の比較、ハイドロプレーニング現象が発生した際の走行などを体験いただきました。体験終了後のアンケート結果では、96%の皆さまから「タイヤの安全に対する意識が高まった」との回答をいただきました。

これからも、タイヤへの関心をさらに高め、タイヤを適正に使用いただくよう啓発する取り組みを継続的に行っていきます。

-

ドライブシミュレーターの様子

ドライブシミュレーターの様子

-

消費者の声に対する取り組み

当社グループに日々寄せられている顧客(消費者)の貴重なお声一つひとつは、当社グループへの期待を理解し、製品・サービスを改善する機会であると考えています。2020年度に国内お客様相談室へ寄せられた相談件数は2,207件でした。電話やWebサイトから寄せられた顧客からのご相談に対しては、お客様相談室が「正確さ」と「わかりやすさ」を第一に説明を行っています。

また、寄せられたご相談やお問い合わせはその内容を分析し、社内の関係部門に提言することで、製品およびサービスに対する「利用しやすさ」の向上につなげています。例えばSUV向けとして市場で人気となっているOPEN COUNTRYシリーズの開発や、カタログおよびWebサイトの見やすさ改善に役立ててきました。

苦情のお申し出に際しては、迅速、かつ顧客にご満足いただける対応に努め、問題やご不満を解決することで、顧客と良好な関係を築き、またその関係を維持できるように、当社グループの営業所および技術サービス部門と連携して真摯に取り組んでいます。