S:人権の尊重

取り組むべき課題

- 人権の尊重

関与が大きいステークホルダー

直接的:従業員、地域社会、取引先

間接的:株主・投資家、債権者、NGO、業界団体

取り組み方針

当社グループは、従業員数をはじめ、連結売上高でも海外比率が過半を占めています。グローバルに事業を展開し、社内外で多様なステークホルダーとのコミュニケーション機会が増えているなか、事業に関わるすべての人々の人権を尊重した行動をとることがますます重要になっています。

2019年1月に策定した「人権・労働に関するグローバル方針」のとおり、当社グループは、事業のグローバル化とステークホルダーの多様化に対応しながら、包摂的な社会の実現に貢献するため、職場や取引先、事業活動を行うコミュニティにおいて事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重した経営に努めます。また、取引先にも、取り組み方針をご理解いただき、共に企業の人権尊重責任を果たしていただけることを願い、働きかけます。

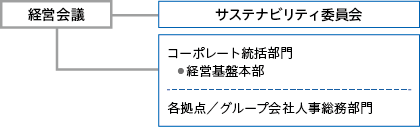

責任(2024年4月現在)

執行役員 コーポレート統括部門管掌

活動推進体制(2024年4月)

コーポレート統括部門が主体となって活動を推進し、サステナビリティ委員会に進捗報告を行います。

当社は社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会が年4回あり、人権に関する活動について報告、審議、決裁を行っています。

コーポレート統括部門が主体となって活動を推進し「人権・労働に関するグローバル方針」に基づいた人権尊重の推進に関する協議を行うほか、人権侵害が起きないよう、日常的に予防する体制を整えております。取引先などビジネスパートナーに対しても同方針を支持していただくよう、継続して働きかけていきます。

取り組み

人権デュー・ディリジェンス

当社グループは人権・労働に関するグローバル方針に則り、当社グループの事業活動及びサプライチェーン上の人権への負の影響(人権リスク)を認識して対処する取り組みとして、人権デュー・ディリジェンスを行っています。

2023年に、当社グループの事業活動及びサプライチェーンにおいて考慮すべき人権リスクを全般的に洗い出して重要度評価を行い、優先して取り組む重要リスクを特定しました。一連の作業は、客観性を担保するため、ビジネスと人権について知見を持つ外部専門家を交えて行いました。

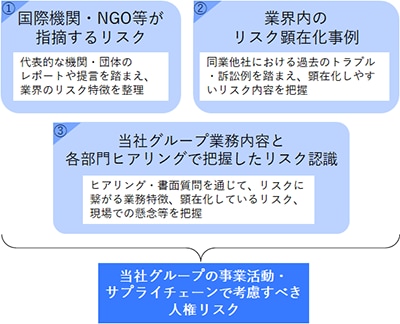

重要リスク特定のプロセス

- 人権リスクの洗い出し

当社の各機能部門へのヒアリングを通じ、リスクに繋がる業務特徴を把握したうえで、「国連環境計画(UNEP)や経済人コー円卓会議(CRT)など複数の代表的な国際機関や団体が発行したレポートや提言を踏まえた業界リスク」「業界内のリスク顕在化事例」にも照らして、当社グループの事業活動やサプライチェーンで考慮すべき人権リスクを洗い出しました。

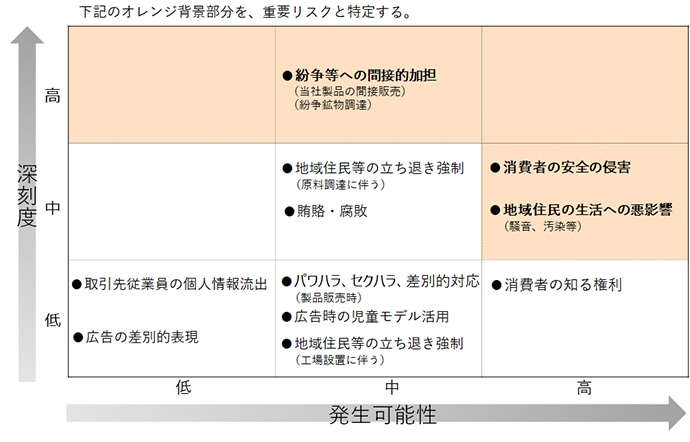

- 重要度評価の実施

ライツホルダー(負の影響を受け得る人権を有する人)別に洗い出したすべての人権リスクについて、「深刻度(発生時の被害の深刻さ)」と「発生可能性(当社での顕在化しやすさ)」をスコアリングし、国連指導原則が提唱する考え方に則り、深刻度に重点をおいて重要度評価をしました。

評価軸 スコアリング方法 深刻度 インシデント発生時の、被害の「規模・救済可能性」と影響を受ける「範囲」に着目 発生可能性 潜在因子(業界の重要リスクとして国際機関等から指摘/同業他社でトラブル発生/当社の業務特徴)と顕在因子(当社の実例)に着目

- 重要リスクの特定

重要度評価の結果、当社グループが優先して対応すべき重要課題として重要リスクを特定しました。

(1)ライツホルダー(負の影響を受け得る人権を有する人):当社グループ従業員、就職希望者

(2)ライツホルダー(負の影響を受け得る人権を有する人):

製造委託先・物流業者・原材料調達先の従業員

(3)ライツホルダー(負の影響を受け得る人権を有する人):

販売先等従業員、消費者、先住民・地域住民ほか

重要リスクに対する取り組み

特定した重要リスクに対しては、これまでの取り組みをより一層強化し、防止に向けて継続的に取り組んでいます。新たに管理スキームを構築して対応すべき重要リスクについては、アクションプランを策定し、特に優先的に取り組みを進め、防止・軽減に努めています。

今後は、取り組みをモニタリングし、さらに実効性の向上を図っていきます。

(1)ライツホルダー:当社グループ従業員・就職希望者

| 重要リスク | リスク詳細 | 取り組み方針 | 実績 |

|---|---|---|---|

| 労働安全衛生 | ・国内外の開発・製造工程における毒劇物や危険機械の使用、および高温での加硫作業等による、健康・安全への悪影響 | ・OSHMS指針やISO45001をベースとした労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、全社的に推進 | ・「S:グローバル水準の労働安全衛生マネジメント」をご参照ください。 |

| 強制労働・ 児童労働 |

・主に生産拠点における外国人労働者等の意に反する過酷な労働への従事 ・児童労働による子どもの教育機会の喪失や健康・安全への悪影響等 |

・強制労働・児童労働の現状把握、排除に向けた仕組みの構築 | ・2024年は、生産拠点における日常的な防止策や発覚時の対応プロセスをまとめた「強制労働・児童労働防止ガイドライン」を作成しました。 ・2025年は、本ガイドラインを基にした自己点検を実施し、生産拠点の実態をより詳細に把握する予定です。今後も、従業員教育や点検結果を踏まえた従業員エンゲージメントなど、実態把握や防止策の強化を引き続き行います。 |

| パワーハラスメント・差別的対応 | ・従業員間のパワーハラスメント ・従業員間のコミュニケーションにおける差別 ・評価・昇進時における性別、性的志向、国籍、人種、思想、宗教、障がいなど特定の属性に基づく差別 |

・ハラスメント・差別関連研修の充実・強化 | ・「多様な人財の挑戦と働きがいを創出する」をご参照ください。 |

| 採用面接における就職希望者への差別的対応 | ・採用面接等における性別、性的志向、国籍、人種、思想、宗教、障がいなど特定の属性に基づく差別 | ・面接担当者向け研修資料の内容充実化 | ・2024年、従前から行っているTOYO TIRE(株)本社新卒採用の面接担当者を対象とした研修において、不適切な質問事例や差別対応であると感じさせる理由など指導内容を充実化し、人権教育を必修化しました。 ・2025年から、国内グループ会社の採用面接担当者にも対象を拡げる予定です。 |

| 長時間労働・過重労働 | ・短納期の業務対応による長時間労働 | ・必要人員確保や生産性向上取り組みの強化 | ・毎年、労使で十分協議を行い、適正な労働時間の管理を行っています。 ・残業のない組織体制を目指して、業務の棚卸・効率化を全社推進しています。 |

(2)ライツホルダー:製造委託先・物流業者・原材料調達先の従業員

| 重要リスク | リスク詳細 | 取り組み方針 | 実績 |

|---|---|---|---|

| 労働安全衛生 | ・切断作業や高温での加硫作業、フォークリフト使用等による、健康・安全への悪影響 | ライツホルダーごとにアクションプランを策定し、取り組んでいます。 ➣製造委託先 ・管理スキームの強化 ➣物流業者 ・管理スキームの強化 ・ホワイト物流の取り組みの強化 ➣原材料調達先 ・管理スキームの強化 ・CSR調達の強化 |

・2024年、委託している業務内容から各リスクを考慮すべき対象先を優先し、国内の倉庫業者17社に「TOYO TIREグループCSR調達ガイドライン」を配布し、当社グループの考え方への支持と取り組み推進をあらためて依頼しました。あわせてアンケート調査を行い、調査対象すべてから回答がありました。 強制労働・児童労働といった深刻な人権侵害がないことを確認しました。2024年12月現在、対象を製造委託先に拡げて実施中です。 ・回答内容を踏まえて、2025年からも、取引先の皆さまとのエンゲージメントを継続し、引き続き防止に努めていきます。 ・サプライチェーン(原材料調達先、物流業者)の人権に対する取り組みは、「サプライチェーンにサステナビリティを促進する」をご参照ください。 |

| 長時間労働・過重労働 | ・当社グループからの受託業務対応による長時間労働 | ||

| 強制労働・ 児童労働 |

・委託先工場やゴム農園等における外国人労働者等の意に反する過酷な労働への従事 ・委託先工場やゴム農園等における児童労働による子どもの教育機会の喪失や健康・安全への悪影響等 |

(3)ライツホルダー:販売先等従業員、エンドユーザー、先住民・地域住民ほか

| 重要リスク | リスク詳細 | 取り組み方針 | 実績 |

|---|---|---|---|

| 紛争鉱物等の調達を通じた紛争等への間接的な加担 | ・原材料の調達等において、紛争鉱物が使用されることによる武装勢力等への資金流出 | ・紛争鉱物使用リスク部品に関する精錬会社の調査の強化 | ・「サプライチェーンのサステナビリティを促進する」をご参照ください。 |

| 製品を通じた紛争等への間接的な加担 | ・当社製品が紛争地域で武装勢力等により使用され、紛争地域住民の生活・生命への被害 | ・販売管理スキームの強化 | ・販売先が各国法令に違反する人権問題に加担していないことを確認するため、キャッチオール規制等の安全保障輸出管理に加えて、2025年からは第三者機関が提供する調査ツールを用いた日常的な点検を実施します。 |

| 製造・廃棄等に伴う悪影響 | ・大気・土壌・水の汚染や騒音等による、地域住民の健康や地球環境への被害 | ・排水処理・騒音対策等の強化 ・環境インパクトが大きいと予想される生産拠点周辺地域の生物多様性への影響増大リスクに対する予防原則的アプローチ |

・「S:地域社会との共生(地域の課題解決への貢献)」をご参照ください。 |

| 製品の 安全品質 |

・当社製品の不具合による消費者の安全の侵害 | ・IATF16949やISO9001をベースとした品質マネジメントシステムを運用した取り組み | ・「モノづくりの根幹(品質と安全性)を守り抜く」をご参照ください。 |

-

強制労働、児童労働の防止

当社グループは、すべての国・地域において法律に反する労働慣行を認めません。処罰の脅威により非自発的に行われる労働や役務など意志に反する強制労働(人身取引を伴う強制労働を含む。)、並びに就労年齢に満たない児童労働の採用は行いません。

当社グループは、児童労働を発生させないよう、雇用前には就労年齢に達していることを確認し、採用条件通知書を提示したうえ、双方合意のもと雇用契約を締結しています。2023年には、当社グループの国内外すべての拠点において満18歳未満の従業員による労働がないことを確認しています。

重要リスクを特定するプロセスを通じて、当社グループ従業員、製造委託先・物流業者・原材料調達先従業員などサプライチェーンにおいて強制労働や児童労働が発生するリスクがあり、強制労働や児童労働が発生した場合には、ライツホルダーに甚大かつ深刻な被害をもたらすことを認識しています。当社グループが特に優先して防止するために、ライツホルダーごとにアクションプランを策定し、取り組んでいます。

人権尊重意識の啓発

当社グループは、企業の行動規範に関するeラーニングや階層別研修等で、企業の人権尊重責任についての意識啓発を継続的に行っています。事業所が所在する各地域での人権啓発に関する活動にも参加し、取引先や地域において事業活動に関わるすべての人々にも人権の尊重を働きかけています。

また、毎年、12月10日の世界人権デーに合わせ、当社代表取締役社長よりグループ全従業員に向けたメッセージとして、事業を通じて価値を創出していくための多様性豊かな人財基盤の重要性、事業に関わるすべての人に誠意を持って接することの重要性を発信しています。グループ全従業員が理解できるよう、メッセージは8つの言語に対応しています(日本語、英語、中国語、ドイツ語、ポルトガル語、タイ語、マレーシア語、セルビア語)。

各国法令への対応

当社は、英国、豪州およびカナダでの現代奴隷法の定めに基づいて、当社グループ及びそのサプライチェーンにおける奴隷労働や人身取引を防止するための取り組みにつき、開示しています。

苦情処理システム(窓口)

内部通報窓口

当社グループは2006年から従業員と取引先に向けた人権を含むコンプライアンス問題全般を対象とする内部通報制度を運用しています。通報者や相談者のプライバシー保護に十分配慮し、匿名での申告も受け付けています。通報や相談を受けた案件は、必要に応じて社内調査を行い、顕在化している問題について是正措置を講じています。また、潜在的な問題を早期に感知し、違反の発生を防ぐため、具体的事案などを踏まえた研修を継続的に実施しています。

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO

- 労使協議会…【対象】従業員

- ハラスメント相談窓口…【対象】従業員

人権侵害事案

2023年度は、人権侵害に関する事案はありませんでした。