多様な人財の挑戦と働きがいを創出する

- 取り組むべき課題

- 取り組み方針

- 目標

- 責任(2023年4月現在)

- 活動推進体制(2023年4月現在)

- 苦情処理システム(窓口)

- 能力の発揮とやりがいの醸成(人財育成)

- 多様な人財の確保(ダイバーシティ推進)

- ウェルビーイングな職場づくり(働き方改革)

取り組むべき課題

- 能力の発揮とやりがいの醸成(人財育成)

- 多様な人財の確保(ダイバーシティ推進)

- ウェルビーイングな職場づくり(働き方改革)

関与が大きいステークホルダー

- 直接的:従業員、地域社会、取引先

- 間接的:株主・投資家、債権者、NGO、業界団体

取り組み方針

当社は、「中計'21」において、持続的な成長を支える経営基盤構築の一環として、多様な人財が有機的に協働し、働きがいを持って活躍できる仕組みの整備、個性と質と能力を極める育成システムの構築を掲げています。これらに即して、国籍や性別、年齢、経歴・キャリア志向などに関わらず、多様な人財が成長・活躍できる基盤整備を推進していきます。同時に、採用・登用において、能力・適性・実績に基づきフラットに評価し、適材適所を加速することで、人財のベストミックスを進めていきます。近年は、女性の登用を計画的に進めています。管理職候補となる係長級において、2016年~2020年の5年間で女性比率を倍増させる目標を達成(2.03%→4.65%)したことをふまえ、2021年~2025年までの5年間では、係長級から課長級以上の管理職への登用比率について、男性の登用比率に対する女性の登用比率を引き上げる(2020年時点70%→80%~120%)ことを目標に定めています。人的資本への投資については、人財育成、ダイバーシティ推進、ウェルビーイングな職場づくり(働き方改革)に必要不可欠な「事業経営者及び各機能のプロフェッショナル人財の計画的な育成を促進するシステム」「多様な人財が働きやすいオフィス環境や人事制度」「社員のパフォーマンスやコミュニケーション向上に資する勤務形態・ツール」などに対して中長期的にリソースを投下する考えです。

人権・労働に関するグローバル方針

当社は、「人権・労働に関するグローバル方針」を策定し、2019年1月から運用を開始しました。グローバル方針は、世界人権宣言、ILO宣言、および国連グローバル・コンパクトの10原則を支持する内容です。当社グループは、事業のグローバル化とステークホルダーの多様化に対応しながら、包摂的な社会(社会的に弱い立場にある人々をも含め排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、支え合う社会)の実現に貢献するため、職場やお取引先、事業活動を行うコミュニティにおいて事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重した経営に努めます。当社グループの従業員は、自らの活動を通じて人権に負の影響を与える(引き起こす、助長する、もしくは加担する)可能性があることを認識し、それらの回避に努めます。

〈職場の人権・労働に関するデューデリジェンスのプロセス〉

- ①職場で顕在化している負の影響、あるいは潜在的なリスクについて特定・評価

- ②顕在化している負の影響の是正策および潜在的なリスクの発生防止策を実施

- ③実施した取り組みのモニタリング

- ④一連の対応に関する外部ステークホルダーへの情報開示

英語版・中国語版は以下をご参照ください

目標

職場における人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃とダイバーシティの推進に努めます。

責任(2023年4月現在)

執行役員 コーポレート統括部門管掌

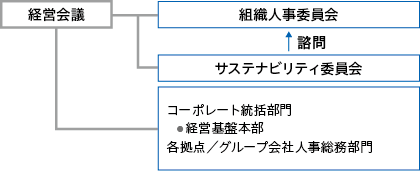

活動推進体制(2023年4月現在)

人財基盤の強化に向けた方針と重要な施策の方向性を組織人事委員会で協議・決定し、コーポレート統括部門が責任主管として実行を指揮します。サステナビリティ委員会が管轄する人財に関わる活動テーマもこの方針にもとづいており、必要に応じて組織人事委員会に諮問します。

苦情処理システム(窓口)

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO

- 労使協議会…【対象】従業員

- ハラスメント相談窓口…【対象】従業員

取り組み:能力の発揮とやりがいの醸成(人財育成)

教育研修の充実

人財は継続的事業成長を支える最重要資本であると捉え、人的資本開発の重要性を認識しています。当社は、人財の多様化に対応する新研修体系を2022年に導入しました。具体的には、新人事制度で設けた役割期待、理念、及び中核社員が基礎的知見を有すべき事項(DX、ESG)の研修を各階層研修に追加・再編するとともに選抜型研修の刷新を行いました。各部門長・本部長を対象とする研修では、自身の変革を促してマネジメント力を強化し、中長期的な課題解決に向けたリーダーシップの向上を図ると共に、中堅層への選抜型研修を通じて、グローバルに活躍できる将来の事業経営候補者育成を行っています。

また、従業員が将来の目標に向けて意欲的に取り組めるよう、社内におけるキャリア育成方針を明確化し、部署ごとに計画書を作成、同計画書に伴った人事異動を全社で促進するとともに、従業員のキャリア開発に関しては定期的なレビュー、上司・本人との面談を実施しています。

技術系人財育成

当社は、モビリティ改革のなかで市場環境が激変すると予想される将来を見据え、困難や危機を持続的な成長へのチャンスに変えていくプロフェッショナル人財の育成に力を入れています。当社グループの屋台骨である技術革新を支える人財の育成においては、基礎知識教育、社外交流、技術の伝承に重点を置き、教育・研修に取り組んでいます。

当社では、全社の階層別教育を通じて研究開発に重要な資質である「論理的思考・ファシリテーション力」や顧客ニーズ思考をベースとした「課題解決力・イノベーション力」を備えた人財の育成をめざしています。また、技術部門では独自に「技術専門性」を習得するための若手教育を実施しており、毎年、各組織のミッションを達成するための人財育成を進めています。

2020年から技術部門での教育カリキュラムに設けている、SDGsの講座では、グループワークを交えながら、事業を取り巻くさまざまな社会課題を解決していくために技術開発が担う役割を認識できる内容としています。生産部門においても品質管理担当者の検査技能の向上や、複数の作業に対応するためのオペレーターの能力開発に力を入れています。

販売系人財育成

アメリカの子会社では、将来のリーダー育成を目的とした選抜型の研修を実施しています。月に1度外部講師を招き、リーダーシップトレーニングを年間通して実施しています。

タイヤ販売の現場では、コロナ禍のような対面できない状況においても、お客さまとコミュニケーションを円滑且つ正確に図ることが求められます。

タイヤ販売に関する商品説明や教育は従来集合研修で主に実施されていましたが、コロナ禍をきっかけにデジタル化が急速に進んだ世の中に対応し、デジタル教育システムを構築しました。

タイヤ販売員の教育やお客さまとのコミュニケーションツールとして、デジタル教育システムの活用を開始しています。

生産系人財育成

タイの子会社では、全従業員を対象としたコンプライアンス研修やチームワークで業務効率化を高める研修の他に、監督者のためのリーダーシップ研修や品質マネジメントの内部監査員研修など、従業員の階層・職種に応じた研修を充実しています。

2022年に実施した主な研修プログラム(日本国内)

- 中堅社員による若手向け基礎講座の開催

- 社外講師による中堅社員向け能力開発講座の開催

- 社外研修への参加

2022年度研修実績(TOYO TIRE株式会社)

階層別研修

| 研修名 | 対象 | 研修時間 | 受講者数 |

|---|---|---|---|

| 新入社員研修 | 新入社員 | 96時間 | 31名 |

| フォローアップ研修 | 入社1年目 | 18時間 | 35名 |

| ブラッシュアップ研修 | 入社2年目 | 18時間 | 33名 |

| 新任次席研修 | 新任次席 | 24時間 | 35名 |

| 新任主幹研修 | 新任主幹 | 24時間 | 28名 |

| 新任部長・代表者研修 | 新任部長・代表者 | 24時間 | 16名 |

| 新任作業長・班長研修 | 新任作業長・班長 | 8時間 | 17名 |

| 新任係長研修 | 新任係長 | 8時間 | 10名 |

| 評価者研修 | 一次評価者以上 | 4.5時間 | 71名 |

選抜型研修

| 研修名 | 対象 | 研修時間 | 受講者数 |

|---|---|---|---|

| 選抜型研修Ⅰ | 選抜人材 | 20時間 | 5名 |

| 選抜型研修Ⅱ | 選抜人材 | 48時間 | 5名 |

| 赴任前研修 | 海外赴任者 | 3.5時間 | 10名 |

| 語学研修 | 海外赴任者 | 27時間 | 3名 |

ダイバーシティ研修

| 研修名 | 対象 | 研修時間 | 受講者数 |

|---|---|---|---|

| ハラスメント防止研修 | 一次評価者以上 | 1.5時間 | 約430名 |

| LGBT研修 | 全従業員 | 1.5時間 | — |

社員意識調査

組織風土の定点観測として、2021年より社員意識調査を開始し、原則2年に1回の間隔で実施することとしています。調査結果(2022年度の回答率は約94%)をもとに課題の抽出を行い、全社としての対応方針のもとで、統括部門ごとに主体的、自律的にアクションプランを策定、実行します。自部門の強み・弱みを踏まえた具体的な施策を展開することで、課題箇所の改善・克服に繋げることとしています。事務局である人事部門は施策の進捗状況を定期的にモニタリングし、PDCAを回すことで組織風土の着実な改善に努めるとともに、組織人事委員会に報告しています。

取り組み:多様な人財の確保(ダイバーシティ推進)

新人事制度を策定

2021年に人事制度を見直し、評価・報酬制度および育成システムを11年ぶりに大きく改定しました。社員の成果達成意欲・成長意欲を引き出すため、求める人財像を各階層の役割期待として明確化し、これに照らして評価・処遇を行うことを徹底しています。メンバーシップ型人財・ジョブ型人財等多様な人財の業務やキャリア志向の違い等に柔軟に対応できる職務評価の仕組みも整備し、管理職層については報酬水準の引き上げも実現しました。さらには、こうした施策や制度が狙いとする効果に繋がっているかを検証するため、定期的なアンケート調査で運用実態を確認しています。2023年4月に、生産拠点を含む、総合職以外の層についても人事制度の一部改定を実施しています。

雇用の状況

当社グループでは、採用および処遇は公正に実施し、国籍や性別、年齢などにかかわらず、多様な人財が活躍できる職場づくりを推進しています。

人財採用においては、国内外で新卒・中途採用や定年退職者の再雇用、障がい者雇用など、多様な人財の確保に取り組んでいます。取り組みの一例として、2018年から新卒採用時における女性や外国人に関する採用比率目標の掲示をやめ、あらゆる人財をフラットに評価・採用する方針をとっています。

また、優秀な人財を獲得するために、2024年度新卒採用活動から、学生向け就職情報サイトを活用した学生からの応募を待つ手法に加え、求める人財像に合致する学生に企業側から直接アプローチするダイレクト・リクルーティングの手法を取り入れました。

当社は事業を行う地域社会と共に持続的に成長を続けるため、各拠点で現地採用を積極的に行っています。

多様性と機会均等

すべての従業員の活躍推進をめざし、各種人事制度を整備するとともに、従業員一人ひとりのキャリア面談の実施、人財開発計画の策定を行っています。また、「ダイバーシティ&インクルージョン」といったテーマでのeラーニングや、女性活躍推進の一環として外部講師を招聘した講演会の開催など意識改革研修も実施しています。

多様性推進の活動の一つとして、株式会社トーヨータイヤジャパンでは、「人財活躍推進委員会」を運営しています。特に女性従業員のキャリアアップや活躍推進を目的として発足した委員会ですが、管理監督者・男性従業員の積極的な参画や意識改革も重要な課題と認識し、全従業員を対象とした取り組みとして展開しています。女性従業員のキャリアアップを見据えた職務内容や職責・権限の見直し等を積極的に行ってきた結果、女性管理職の登用が増加しています。

また、トーヨータイヤ物流株式会社では、精神・発達障害がある方自身が「仕事への意欲」「将来への希望」を抱いていただけるよう、職場において積極的なコミュニケーションを持つことを通じて、職場環境整備・創造に継続して取り組んでいます。各従業員における相互理解・共感を得られる機会を設け、障害の有無に関係なく、すべての従業員が挑戦の機会を持てる職場づくりに努めていきます。

男女問わずチャレンジできる職場づくり、多様な価値観・ライフスタイルも考慮したキャリア形成への支援、そのための職場のコミュニケーションの活性化なども進めています。例えばジェンダー平等の職場環境づくりの一環として、当社の本社を含む一部拠点において社内のドレスコードを見直し、男性従業員のビジネスカジュアル着用を許可しています。なお、当社グループでは男女同一、同一資格・同一職務レベルにおいて統一された報酬体系としていますが、今後は賃金格差に関する分析を進めていきます。

【TOPIC】LGBT当事者によるパネルディスカッションの実施

当社では、ダイバーシティ&インクルージョンをテーマとした研修を継続して実施しています。2022年9月に社外から招いたLGBT当事者の方によるパネルディスカッションを管理職以上対象にオンラインで実施しました。当日は2名の当事者が登壇され、自身の経験談や職場で必要とされる配慮、マネジメント層として求められる対応とは何かについてお話いただきました。当日の録画映像は全従業員に後日配信され、LGBTに関する理解を深める機会となりました。今後も継続した社内啓発の機会を通じて、従業員の多様性が尊重される職場づくりを進めていきます。

社員の新規雇用

TOYO TIRE株式会社の新規雇用の状況(中途採用者含む正社員)

| 総数 | 167名 | |

|---|---|---|

| 年齢層比 | 30歳未満 | 58.1% |

| 30~50歳 | 33.5% | |

| 50歳超 | 8.4% | |

| 性別*1比 | 男性 | 90.4% |

| 女性 | 9.6% | |

社員のダイバーシティ

TOYO TIRE株式会社のダイバーシティの状況(正社員)

| 総数 | 3,674名(前年比-0.5%) | |

|---|---|---|

| 年齢層比 | 30歳未満 | 18.4% |

| 30~50歳 | 60.6% | |

| 50歳超 | 21.0% | |

| 性別*1比 | 男性 | 93.1%(前年比-0.2pt) |

| 女性 | 6.9%(前年比+0.2pt) | |

| 障がい者数 | 82名 | |

| 外国人数*2 | 14名 | |

| 管理職者総数 | 859名 | |

| 管理職者性別*1比 | 男性94.3%(前年比-0.1pt) | |

| 女性5.7%(前年比+0.1pt) | ||

| 外国人*2管理職比 | 0.7%(前年度比-0.4pt) | |

多様な人財の管理職比率の目標

女性:2021年~2025年までの5年間で、課長以上の管理職への女性登用比率を男性比率に対し80%以上となるようにめざす

- *1 性別データについて:生物学的性別によるデータです。社会的性別について定量的なデータの把握は困難であり、把握できていませんが、すべての従業員が平等に活躍できる職場環境づくりをめざしています。

- *2 外国人データについて:国籍法の定義に基づく外国人

当社は次世代育成支援対策推進法に基づき策定した行動計画に定めた目標を達成し、一定の要件を満たした企業として、2020年に厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を取得しています。今後も仕事と子育ての両立支援に取り組んでいきます。

現在(2024年1月1日~2025年12月31日)の行動計画について、詳細はこちらをご参照ください。

2022年末時点の当社グループの従業員およびその他の労働者に関する情報について、詳細はこちらを参照ください。

労使関係の状況

当社では、唯一の交渉団体としてTOYO TIRE労働組合*3を承認し、当組合との協議・交渉に関する条項は労働協約に明記しています。当組合には2022年10月末時点で当社の役員・管理職を除く一般従業員3,345人が加入しています。(役員・管理職 455人)一般従業員比率:88.0%

労使で経営上の課題を共有し、当社グループのあるべき姿に向けて協議するため、労使それぞれの代表が一堂に介し、労使経営対策協議会(年2回)および中央協議会(年1回)を開催しています。

- *3 2023年10月1日より「東洋ゴム工業労働組合」から名称変更を行いました。

取り組み:ウェルビーイングな職場づくり(働き方改革)

ワーク・ライフ・バランスの推進

多様な人財が活躍できる職場づくりとして、働き方改革によるワーク・ライフ・バランスを推進しています。長時間労働防止対策として、2020年以降、残業が必要ない組織体制をめざして、業務の棚卸・効率化を全社として推進しているほか、各種休暇制度の適正な活用を促しています。2019年に比べ、全社残業時間は減少しています。また、社員の育児・介護を支援する取り組みとして、2歳以下の子の養育および家族の介護に専念できる休業制度(2親等以内の要介護家族が対象: 最長1年)や、男性が育児休暇を取得しやすい制度や職場環境を整えています。このほか、傷病、育児・介護、ボランティア活動、妊娠・不妊治療などが通院または入院などの事由に該当する場合に、失効した前々年度の年次有給休暇を復活させて使用できる制度なども整備しています。そのほか、多様な価値観・ライフスタイルを考慮した社内のドレスコードの見直しや、アフターコロナを変革のチャンスと捉え、よりアウトプットを高める働き場所の提供(オフィス改革)にも取り組んでいます。

ハラスメント対応体制の強化

当社は、ハラスメント防止規定に基づき、ハラスメント事案発生の早期把握および解決につなげるため、職場におけるハラスメント行為全般に関する相談窓口と相談員を事業所ごとに設置しています。従業員がアクセスしやすいよう、社内の掲示板や休憩所に連絡先を掲示しています。相談員が通報・相談事項に対し適切に対処できるよう、相談員向けの研修も実施しています。

また、管理者に対してもハラスメント防止研修を実施しています。