外部環境・リスクと機会

中計 ʼ21の期間における事業環境の変化、及びそのなかで2030年頃までに進行することが想定されるモビリティ分野の変革を踏まえ、当社はリスクと機会を認識し、製品・サービスや取り組みを通じて適応しながら、価値創造に繋げていきます。

外部環境

政治・経済

- 地政学リスクの拡大

- 経済格差による自国主義の加速、国際協力の後退

- 資源の価格変動

- 経済価値と社会・環境価値を両立させる取り組み加速

環境

- 脱炭素化の加速

- 循環経済への移行

- プラスチック汚染対策

- 自然資本や生物多様性に対する関心の高まり

社会

- 労働人口減を補うデジタル投資の加速、ヒトに要求される役割の高度化

- 人的資本への関心の高まり

- ビジネスにおける人権尊重

- 製造業における品質ガバナンス

モビリティ分野

- 多様な選択肢によるカーボンニュートラルに向けたCO2排出削減

- IT活用(モビリティ関連データ連携)の深化

- ユーザー個々のニーズ・利便性に合わせた機能多様化

- 自動運転移動サービスや移動代替サービスの活用増加

リスクと機会

機会

- 自動車の環境対応に寄与する技術革新と独自性の付加による需要拡大

- 物流業界の環境・社会課題の解決に寄与する商用車の需要拡大

- 次世代交通サービスでのメンテナンスフリーの要請

- 人財育成の充実によるイノベーションの創出

リスク

- 自動車や事業活動に対する環境規制の強化

- 人財獲得競争の激化

- サプライチェーンの自然資本への影響や人権侵害

- 製品の安全に対する規制の進展

リスクと機会を認識し、価値創造へ

製品・サービス

- ライフサイクルでCO2排出量低減・資源循環を考えた商品展開(乗用車/商用車)

- 高耐久力(耐摩耗性)・メンテナンスフリータイヤ、エアレスタイヤ

- センシング、摩耗診断

基盤強化

- 人的資本経営、健康経営

- 資源循環・リサイクルを促進する技術開発

リスクマネジメント

- エネルギー効率の向上・再生可能エネルギーの利用拡大

- 責任ある原材料調達・トレーサビリティの向上

- サプライヤーエンゲージメント

- バリューチェーン全体での品質強化(プロセス保証、市場での個体管理システム、タイヤの安全啓発)

価値創造プロセス

TOYO TIREグループでは、企業としての将来の姿をより明確に読み取るために、理念やビジネスモデル、ガバナンスや事業機会・リスクを整理し、開示することが重要であると考えています。価値創造プロセスでは、自社の6つの資本を言語化し、これら資本を活用して事業活動で生みだすアウトプット、ステークホルダーに影響するアウトカムを定義しました。

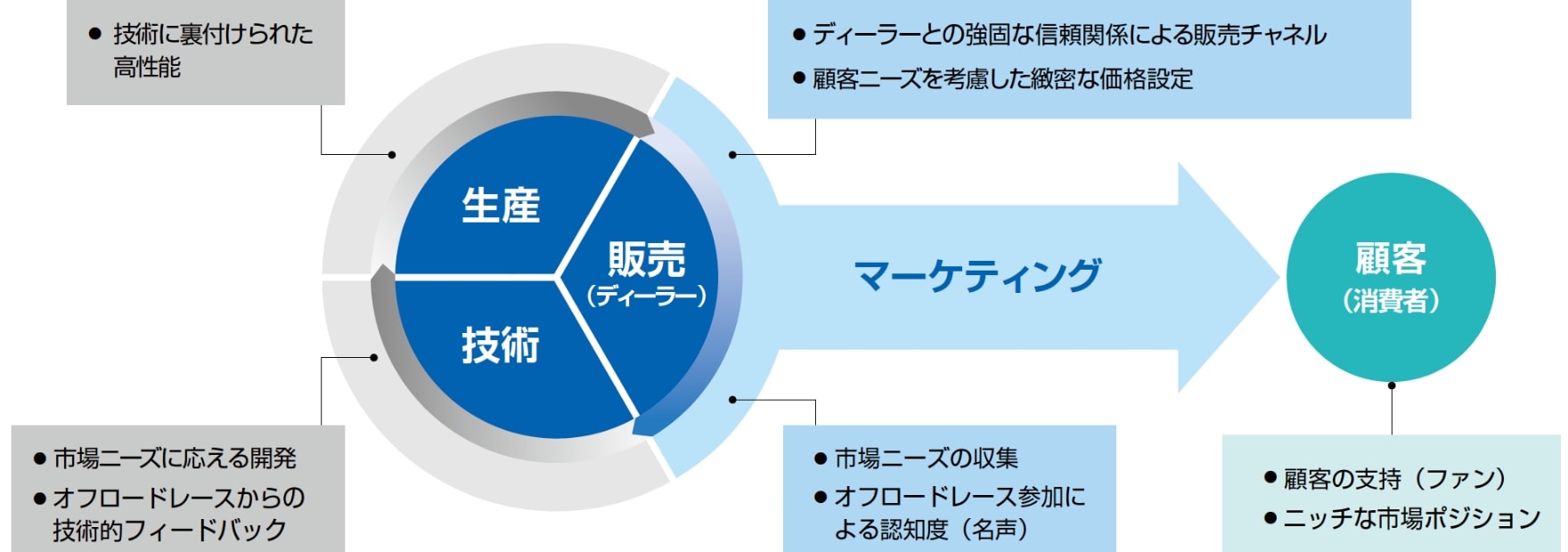

機能別組織の連携強化による質の高い事業経営

当社は、2017年に、創業時から続いてきた事業別組織をフラットな機能別組織体制に刷新し、翌2018年には、自動車用タイヤ、自動車用部品といったモビリティ分野を事業の中核に据える経営体へと自己変革を断行しました。明確な経営方針に基づき、各機能組織が専門性を高め、迅速な意思疎通・情報共有と経営資源の効率的な活用によって質の高い事業経営を行う基盤が整いました。さらに、中計 ʼ21でめざす姿として「グローバルでの全機能連携を通じ、変化へ迅速・柔軟に適応する力を強化」することを掲げ、問題が生じたときにも各機能が責任をもって役割を果たしながら、総合的視点で対応していくマネジメント体制によって事業経営を推進しています。

商品戦略

差別化を可能にする商品企画

地域別の成長戦略に基づき、中期商品計画を毎年ローリングしながら、リニューアルを含む新商品の企画を行います。計画の実行においては、商品企画部門が技術サービス、販売の部門と協同して積極的に市場調査に出向き、また各種カーイベント等を通じて業界関係者から得られる情報も加味しながら新商品の方向性を企画立案し、これをディーラーに提示して対話を重ねながら具現化していきます。この提案型のスタイルが差別化商品を生み出す原動力となっています。商品企画部門は、技術部門が注視する次世代モビリティの動向、販売部門が注視する市場の動向を押さえたうえで、「モビリティのある生活をより楽しく面白くする企画を具現化する」というスタンスに立って機能連携を促し、差別化戦略を推進しています。特に、当社の主要市場である北米向け商品の企画においては、現地の販売子会社がカスタムショップ等を通じてきめ細やかにユーザー動向を捕捉し、スピーディに日米の関係部門に共有することで、タイムリーな商品化を実現しています。直営の販売店を持たない当社は、ディーラーの声を着実に形にすることによって信頼関係を築き、顧客ロイヤリティを高めてきました。こうした取り組みが現在の北米市場での当社のプレゼンスと利益の獲得に繋がっています。多様化する顧客ニーズに対し、今後も、顧客エンゲージメントを通じた当社ならではの商品の具現化によって更なるブランド価値向上をめざします。

マーケティング活動

当社は、さまざまなユーザーの関心に寄り添ったマーケティング活動を展開しています。車ファン=モータースポーツファンに対しては、レースでの実績を積み重ねることによって製品性能を訴求するとともにブランド認知度の向上を図っています。さらに、著名なラリードライバーをブランドアンバサダーとして起用したプロモーション活動を通じ、当社製品の魅力をドライバーとしての実感と共に発信してもらうことで、より効果的にブランド信頼度の向上に繋げています。トレンドに敏感で、趣味嗜好がタイヤ選びにも反映されるユーザーに対しては独自のアプローチを行っています。例えば、昨今再注目されているキャンピングに着目し、そうしたアウトドア活動に自動車を使用するユーザー向けに、SNSを活用して、オフロード用の意匠性の高いタイヤのプロモーションを展開しています。日本国内では、OPEN COUNTRYを装着してくれているインスタグラマーの投稿をきっかけに、女性ユーザーのなかに愛車のカスタムを楽しむコミュニティも生まれました。そうしたユーザーにブランドの魅力を直接感じてもらうファンミーティングなどの定期開催を重ねることで、着実にファン層の拡大に繋がっています。

東京オートサロン2025でのブランドアンバサダートークショー

(左:川畑真人選手、右:Mad Mike選手)

OPEN COUNTRY女性ユーザーイベント

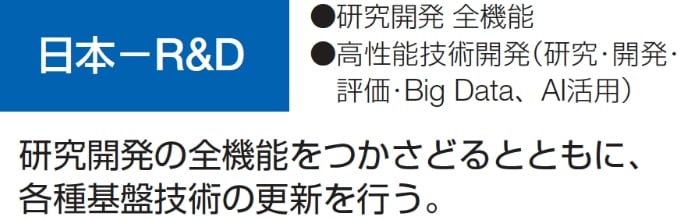

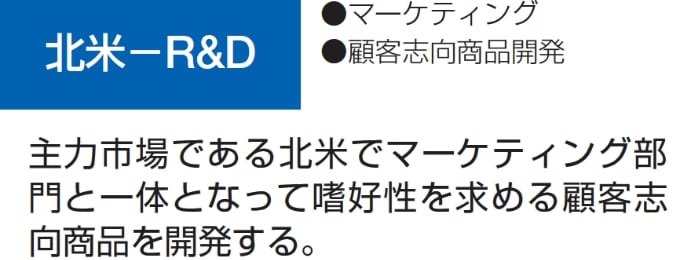

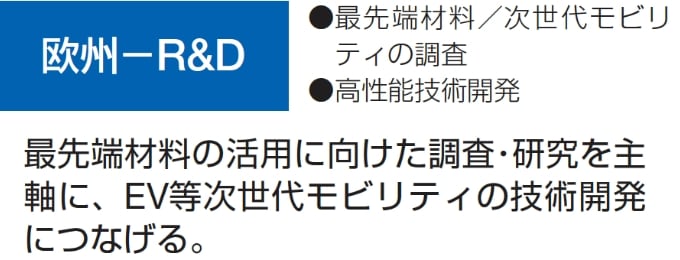

技術戦略

価値創出を可能にする独自技術の強化

高機能設計力

自動車産業が大きな変革期にある中、タイヤにもモビリティの進化を支える性能や機能をスピーディに実現していくことが求められています。当社は独自の材料設計基盤技術「Nano Balance Technology」とシミュレーション/タイヤ設計支援基盤技術「T-MODE」を両輪として製品開発を行っており、これらの基盤技術を継続的に更新しています。

顧客志向商品力

- 機能性と意匠性の両立

当社は、製品開発において、技術の理論やデータによる裏付けに加えて、いかにお客さまの要求に応えられるか、そのために市場の声に敏感であることを重視しています。技術部門には、販売部門がマーケットの前線から汲み上げたニーズがタイムリーに共有されますが、技術者自身がマーケットに赴いてお客さま視点を養う機会を積極的に設けることで、差別化商品の開発に繋げています。当社が主要なターゲットとするお客さまから要望の高いアグレッシブなトレッドパターンはともすれば基本性能に影響を及ぼし、開発を難航させる要因になり得ますが、継続的に更新してきた基盤技術により、初期段階のバーチャルシミュレーションで機能性と意匠性を高次元でバランスさせることが可能になっています。そうしたデータの蓄積を進め、顧客志向商品力をさらに高めていきます。

- A.T.O.M. (Advanced Tire Operation Module)

A.T.O.M.は、回転する成型ドラム上に、幅15mm程の細いリボン状に押し出したゴムを巻き取り、貼り合わせることでタイヤに必要な部材を製造する当社独自のタイヤ製造工法で、2000年代の初めに量産を開始しました。タイヤ製造においては、幅の広いトレッドなどの部品をドラムに巻き付け、両端部分を貼り合わせる工法が一般的ですが、貼り合わせ部の重量が増すことでタイヤの重心のずれが発生し、大きなタイヤほどそのずれも大きく、バランス調整が課題になります。A.T.O.M.は大きな貼り合わせ部が発生しないため、タイヤバランスへの影響が極めて少なくなっています。さらに、A.T.O.M.のより魅力的なメリットは、接地面となるトレッドの片側にゴムの厚みを持たせることが比較的容易にできる点で、それによってサイドウォールにも溝を施すことが可能になっています。A.T.O.M.は、大口径タイヤで高い意匠性を実現する当社の強みの原点と言えます。

グローバルR&D拠点の連携

日本・北米・欧州の各R&D拠点で役割分担された研究の成果を結集し、販売部門、生産部門と連携して市場に応じた商品開発に繋げています。2024年に着手した在欧地域販売機能の集約にあわせ、セルビアのタイヤ工場敷地内に欧州R&D機能の一部を移管する検討を進めています。従来、欧州R&Dが担ってきた最先端材料のリサーチ等の成果を、生産拠点の特性を生かして加工技術の研鑽に繋げられるほか、工場併設のテストコースでの実車装着の走行テストまでをスピーディに行うことで、欧州地域の厳しい法規制・規格への適応力を高めることができると考えています。

生産・供給戦略

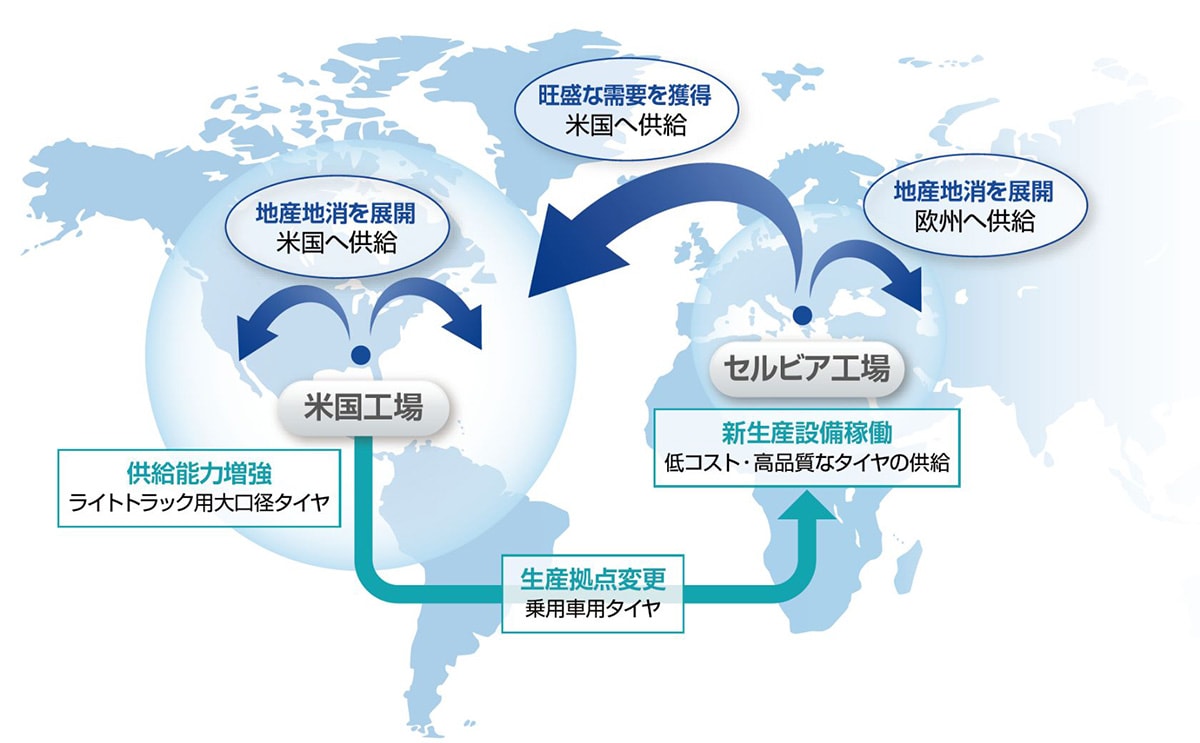

市場動向に合わせたアロケーション

地産地消を基本としつつ、複数の工場で他地域の市場向け商品の一部を生産・供給できる体制を備えています。当社は2004年に海外初のタイヤ工場を米国に設立して以降、新規工場の立ち上げや既存工場のリノベーション時には、設備や使用材料の違いはあっても、特定の製品群のスペックや性能について他工場との同等性を確保できるように生産工程を整備してきました。例えば、当社が強みとする大型SUVやピックアップトラック用の大口径タイヤは、米国工場だけではなく、日本工場やセルビア工場でも北米市場向けに供給できる生産体制となっています。そのうえで、日本のSCM本部が、販売部門からもたらされる各市場の動向に基づき、生産部門をはじめとする関係部門を繋いで市場間の供給調整を行っています。日本で一括してコントロールすることで、グローバルレベルでの円滑なオペレーションはもちろんのこと、工場間の採算バランスの調整も可能となります。工場における多品種少量生産のノウハウを最大限に生かし、需要変動に強く、採算性の高い生産体制を実現しています。こうした緻密な生産・供給アロケーションは、顧客ニーズの多様化に対応し、顧客満足度を高めるといった機会拡大のみならず、地政学リスクや各国の経済政策等によるマイナス影響を回避あるいは最小化するうえでの強みにもなっています。

販売戦略

北米でのビジネスモデル

当社は2004年に米国ジョージア州にタイヤ生産拠点を設立して以降、北米市場にあらゆる経営資源を投入してきました。クルマが、移動手段という枠を超え、文化と生活の一部を成している米国において当社が着目したのは、米国南西部のサンベルトと呼ばれる地域で需要の高いライトトラック(大型SUV、ピックアップトラック)向けの大口径タイヤです。なかでもとりわけ個性を重視するユーザーをターゲットとして、彼らが期待するボリューム感・頑強さと意匠性を兼ね備えたタイヤを訴求し、投入し続けてきました。自社直営の販売店を持たない当社にとって、市場の動向やニーズを掴むための最も近いお客さまはディーラーです。販売部門では、ディーラーの皆さまが最終ユーザーにお届けしたいと考えている商品の顕在ニーズだけでなく、それぞれのディーラーが当社からどのような提案やサービスの付加価値を求めているかという潜在ニーズを引き出していく、いわばマーケティング要素を持った営業活動を展開しています。そうしたお客さまが求めておられることと当社が応えるべきものを緻密につなぎ合わせていく営業サービス活動を通じ、独自の強い顧客基盤を築いてきました。一方、技術部門や商品企画部門と連携し、米国最大規模のオフロードレースへの継続的な参加を通じて、ブランド認知度の向上も図っています。これらの活動の相乗効果によって、米国での特定のインチ以上のニッチセグメントでは圧倒的なシェアを獲得・維持しており、大きな収益源となっています。そうした成果に甘んじることなく、市場の構造変化や当社へのお客さまの期待を見極めながら、販売チャネルの大幅な再編なども断行しています。近年、このセグメントへの競合他社の参入や北米市場全体への低価格製品の流入が相次ぐなかにおいても、20年以上をかけて培ってきたディーラーとの信頼関係に裏打ちされた商品力とブランド力が当社の強みであり、北米市場での当社のプレゼンスを保持していくための資産であると言えます。次期中期経営計画においても、これらの強みを更なる成果へと繋げるため生産供給力や技術力の強化はもとより、ブランディングの強化にも投資を継続し、より市場変動に強いビジネスモデルへとブラッシュアップしていきます。