取り組むべき課題

- 当社グループ全体を取り巻くあらゆるリスクマネジメント

- 危機事象への対応(自然災害、感染症などの危機への強靭な対応力)

関与が大きいステークホルダー

- 直接的

- 従業員、取引先、地域社会

- 間接的

- 株主・投資家、債権者、NGO、業界団体

取り組み方針

当社グループを取り巻き、事業活動に影響を与えると考えられるリスクは多様化、複雑化してきています。

これら潜在するリスク群を全社的に把握し、評価、層別、対応していくリスクマネジメントを図ることは、持続的な成長と企業価値の維持に繋がり、ステークホルダーの皆様に対する責任を果たしていくものと考えています。当社グループは、リスク管理と危機事象への対応という2つの視点でリスクマネジメントを実施しています。

事業活動を行うバリューチェーンにおいて直面し得るリスクについて、横断的かつ定期的に点検、管理しています。なかでも万が一、発生・顕在化した場合に、重大な影響を及ぼすリスクを「重要リスク」として位置付け、これらを最優先で対策していくリスク管理を、継続的かつ戦略的に取り組んでいます。危機事象が顕在化した際には必要に応じて緊急対策本部を立ち上げ、組織的に統制をとりながら個別対応を実施していきます。

責任者(2025年4月現在)

執行役員 コーポレート統括部門管掌(リスクマネジメント統括)

活動推進体制

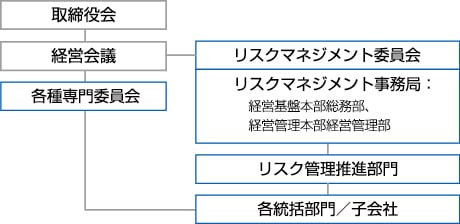

当社グループでは、業務執行の意思決定機関である経営会議の傘下に監査役会とは独立した、リスクマネジメントを主管するリスクマネジメント委員会を設置しています。リスクマネジメント委員会は、原則年4回開催し、リスク管理・危機管理体制の改善に取り組み、それらの進捗管理を行っています。その内容は年2回、経営会議に報告され、年1回、取締役会に報告されています。

(1)リスク管理

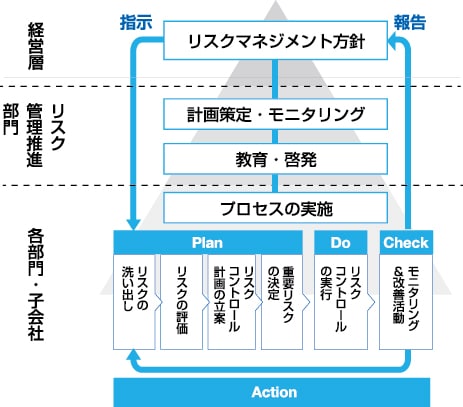

当社グループでは、リスクマネジメント委員会の管下にリスクマネジメント事務局を設け、毎年のリスクの洗い出し、評価、リスクコントロールの計画、重要リスクの選定、そしてリスクコントロールを実行しています。また、四半期毎にサステナビリティ委員会等の各種専門委員会や、リスク管理推進部門を通じた当社グループ会社を対象とした、リスク管理状況のモニタリングを実施しています。

さらに、COSO-ERM※等の参照のもと定めたリスクマネジメント規程に基づき、各リスクを主管する部門は、事業活動のあらゆる段階でのリスクの抽出、評価、対応、およびモニタリングと見直しを定期的なサイクルで行なうリスク管理に取り組んでいます。リスク評価を実施する際は、各部門に対する説明会を実施し、組織全体でリスクマネジメント文化の醸成を図っています。

- ※ COSO-ERMとは、米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会(COSO:Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)が発行した全社的リスクマネジメント(Enterprise Risk Management: ERM)のフレームワークのことで、2004年に発行され、2017年に改訂が行われています。

(2)危機管理

当社では、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスクマネジメント統括(コーポレート統括部門管掌)が統括する危機管理体制を構築しています。当社グループに重大な影響を及ぼすことが想定される重要危機事象※ごとに危機管理責任者を設置し、「個別対応マニュアル」を作成して、平時および有事の対応策を定めています。

緊急事態が発生した場合は、リスクマネジメント統括が緊急対策会議を招集し、当該事象が当社グループおよびステークホルダーに与える影響の大きさにより最適な対応方法を決定し、解決を図る体制としています。

- ※ 重要危機事象:災害・事故、品質、購買、法令違反、情報管理、労務

危機管理責任者の役割

担当する主な危機事象に関し、以下の役割を担います。

- 危機事象に関する諸制度・施策・規程・危機管理体制等を構築・整備し、個別対応マニュアルを作成・管理

- 毎年、リスクマネジメント委員会に対し、(ⅰ)危機管理体制の整備状況、(ⅱ)危機管理体制の評価・改善計画、(ⅲ)危機管理体制の改善計画の実施状況の報告

- 本部長もしくは拠点長・部門長から有事の疑いがある旨の報告をうけた際は、直ちにリスクマネジメント統括へ報告

取り組み

当社グループを取り巻くリスク

当社グループを取り巻くリスクを発生要因に基づき、カテゴライズし、カテゴリ毎に対象リスクを洗い出し、評価しています。将来を含めた事業活動に重大な影響を及ぼすリスクを「重要リスク」として定義し、最優先で対応すべき事項と位置づけています。また、重要リスクは外部環境や当社グループにおける事業環境の変化を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

重要リスクを含む主な対象リスク

| カテゴリ | 定義 | 主な対象リスク |

|---|---|---|

| 安全衛生・防災 | 労働災害や火災などの災害が発生し、従業員や事業に損害を与える |

|

| 品質 | 製品やサービスが、顧客の要求事項や規格・規制に適合しない |

|

| 人事労務 | 過重労働や労働関連法規違反等が発生し従業員の心身が脅かされる |

|

| サプライチェーン | 原材料調達先からの供給停止や物流網の寸断により工場操業が停止する |

|

| 法務・コンプライアンス | インサイダー取引、データ改ざんの発生、不正競争防止法や知財権侵害等により、当社が訴えられる |

|

| 情報セキュリティ | ウイルス感染やシステム乗っ取りにより基幹システムの稼働が停止する |

|

| 財務・会計 | 不正会計や金融市場の急変により多額の損害が発生する |

|

| 自然災害 | 地震/台風等の天災で業務が停止する |

|

| 経営環境 | 市場ニーズの変化やマーケティングの失敗で製品の販売が激減する |

|

| 経営戦略 | 経営戦略で描いたシナリオが実現できない |

|

| ガバナンス | ガバナンス体制の不備によって損失やレピュテーションの毀損が発生する |

|

昨今では、情報セキュリティと経営戦略に関連するリスクの対応優先度を上げています。

情報セキュリティにおいては、サイバー攻撃によるシステム障害や情報漏洩、経営戦略においては、カントリーリスクという枠組みを超えて、各国の紛争や政策などの地政学リスクといったリスクを新たに洗い出し、対策を練って対応を進めています。

気候変動に伴うリスクやサプライチェーンを含む事業活動全体の人権リスクについては、コーポレート部門がリスクの洗い出しと重要度評価を行い、関連部門と連携して対策を立案し、サステナビリティ委員会に報告しています。そうしたESGリスクも含めて、各種専門委員会や当社の各機能組織によるリスク管理状況については、四半期毎に全社リスク管理を主管するリスクマネジメント委員会において、リスク管理が有効に機能しているか調査・確認を行っています。確認結果については、リスクマネジメント委員会から経営会議および取締役会に対して、定期的に報告しています。

BCP策定とBCP訓練

当社グループでは、大規模な自然災害や感染症を想定したシナリオを計画し、影響度評価、被害想定を踏まえたBCP(事業継続計画)を策定しています。加えてBCP訓練を計画的に進め、BCPを継続的に改善するBCM(事業継続管理)に取り組んでいます。

米国の子会社では、発災時の緊急対応計画ならびにBCPを構築しています。これには、パンデミックや自然災害発生時の緊急通信プロトコル、緊急医療措置(蘇生装置の確保およびその操作訓練等)、事業継続性のための対応策等が含まれます。

また国内では、2021年から本社・タイヤ技術センターにおいて、緊急対策本部機能が各部の情報を基に正確に機能するのか課題も含めた訓練を継続して実施しています。そして各部の行動計画書を見直すことで、基本計画書の見直しにもつなげています。