取り組むべき課題

- 自然関連のリスクと機会への対応(TNFD)

- 水資源への対応

- WASHへの対応

- 生物多様性への対応

- サーキュラーエコノミー(循環経済)への貢献

- 廃棄物の削減

- 化学物質による環境汚染の防止

関与が大きいステークホルダー

直接的: 地域社会、地球環境、顧客

間接的: 株主・投資家、債権者、NGO/NPO、業界団体

取り組み方針

当社は、「地球環境に関するグローバル方針」のもと国際規範の内容を支持し、予防原則に則り、バリューチェーン全体で気候変動など世界が直面する環境課題の解決に貢献します。

また、国連の環境と開発に関するリオ宣言やアジェンダ21、国連グローバル・コンパクトの10原則など国際規範の内容を支持し、環境責任を全うするため、環境上の課題に対してはリスクアセスメントなど予防的アプローチにより早期に対策を講じていきます。更に、2023年9月に「自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosure:TNFD) 」最終提言ver1.0が発行されたことより、当社でも現実的で可能な範囲での早期開示をスタートしています。

地球環境に関するグローバル方針

1. 基本理念

TOYO TIREグループは、地球規模の社会的課題解決をめざす「TOYO TIREのSDGs」のもと、将来にわたって地球環境に対する企業責任を果たし、私たちの事業にかかわるすべての人々と豊かさと喜びを分かち合う、持続可能な社会の実現を目指します。

2. 行動指針

1)国際ルールや法令を守ります

私たちは、将来にわたって地球環境を守るための国際的なルールを支持するとともに、事業活動を行なう国や地域の環境関係法令の遵守に努めます。

2)気候危機に対応します

気候変動によって地球上で様々な危機的状況(気候危機)に見舞われています。私たちは、この変化及びこれから起きようとしている変化に対応していくことが、事業を続ける上で重要であると認識しています。エネルギー使用量の抑制やCO₂排出量の削減など、国際的に約束された目標の達成に貢献するとともに、自然災害発生の影響を極小化する事業継続基盤を整えていきます。

3)みんなの水を大切に使います

私たちは、自社やその周辺地域において水(淡水)を安全に使用できる状態を確保することが、事業を続ける上で重要であると認識しています。水の使用量削減に努めるとともに、事業活動に利活用するための取水および排水が周辺地域に与える影響を極小化し、水が安全に使用できる社会環境づくりに努めていきます。

4)資源を無駄にしません

私たちは、地球上の資源が有限であるとの前提で計画的かつ必要な量だけ使用することが、事業を続ける上で重要であると認識しています。また、利活用する資源は無駄なく使用し、廃棄物の極小化に努めることにより、資源活用の有効性を高めた豊かな社会のしくみづくりに貢献していきます。

5)環境にも暮らしにもやさしいモノづくりを続けます

私たちは、バリューチェーンの各プロセスにおいて、予防的に環境の保全や化学物質の安全性確保などを判断し、事業活動に取り組みます。これにより、環境も暮らしも豊かにする製品・技術・サービスを提供し続けていきます。

6)原材料産地の豊かな自然環境や人々の暮らしを守ります

私たちは、自社が製品の原材料として多くの天然ゴムを使用する企業であることを認識し、関係するすべての団体とともに産地の豊かな森林と人々の暮らしの保護に努めていきます。

7)社会とのコミュニケーションを大切にします

私たちは、私たちの事業活動が将来にわたって社会に与える影響を理解して行動することが、社会の一員として重要であると認識しています。社会と建設的かつ健全な対話を重ねながら自らを理解するとともに、社会に正しく理解をいただくためのコミュニケーション、より良い関係づくりに努めていきます。

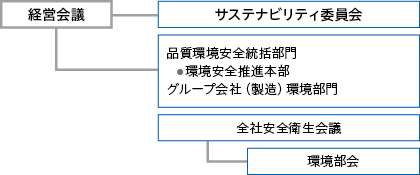

3. 管理体制の整備

環境・安全衛生担当役員および部署は、本方針で定める内容に対する責任をもち、これに即した事業活動をグループ全社に促進します。

実施部門は、行動指針に基づく行動計画(目標)を明確にして、方針に掲げる基本理念の実現に努めます。また、行動計画内容およびその実行状況に対しては、全社安全衛生会議の環境部会において年次監査を行い、活動成果の評価・改善指導を行ないます。

行動指針のうち特に重要な項目(気候変動、水、資源)については、計画(目標)およびその進捗状況を定期的に取締役会に報告します。

2025年度環境部会 重点方策

| 方策展開項目 | 目標値 |

|---|---|

| 産業廃棄物の適正な処理を推進する。 |

|

| 全拠点の環境課題を確認し、是正対応を推進する。 |

環境監査を実施し、課題抽出と是正完了を確認する。

|

| 環境開示データの精度向上を推進する。 |

外部機関による第三者検証で環境データ(エネルギー、水、廃棄物)の不備に対する指摘ゼロとするよう精度を向上させる。 |

| 全拠点の取水および排水が周辺地域に与える影響を考慮した活動を推進する。 |

|

| 国内拠点の有害化学物質の管理を徹底する。 |

|

環境マネジメントシステムの運用状況

製造拠点におけるISO14001認証登録状況(2024年12月末時点)

製造拠点数(グローバル):11事業所

ISO認証登録事業所:10事業所(取得率:90.9%)

<参考>

製造拠点におけるISO14001認証登録状況(2024年1月末時点)

製造拠点数(グローバル):11事業所

ISO認証登録事業所:10事業所(取得率:90.9%)

責任者(2025年4月現在)

常務執行役員 品質環境安全統括部門管掌

活動推進体制(2025年4月現在)

- ※TOYO TIRE株式会社

お問い合わせ窓口

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO/NPO

活動を推進する主な資本(2024年)

- 主たる事業エリア内で生じる大気、水系への汚染防止のための費用:134百万円

- 主たる事業エリア内で生じる資源循環のための費用:744百万円

- 主たる事業エリアの環境保全にかかる管理活動のための費用:81百万円

- * 「環境会計ガイドライン2005年度版」(環境省)に準拠。減価償却資産の減価償却費を含む。

- * 主たる事業エリア=日本国内

取り組み:自然関連のリスクと機会への対応(TNFD)

2023年にTNFD※1 v1.0やSBTs for Nature※2 v1.0ガイダンスが公開され、事業活動による自然への影響の回避・低減と回復に対する企業の役割が明確になりました。当社は操業において天然ゴムや水資源等の自然資本に依存し、少なからず影響を与えている企業であると認識しています。持続的な操業を続けるため、活動地域の現状把握を踏まえ、自然へのインパクトを最小化し、さらにポジティブインパクトを創出していく方針のもと、2023年に策定した長期ロードマップに沿って、各フェーズでの取り組みを進めています。今後も引き続き、段階的にTNFDに沿った開示を進めていきます。

- ※1 Taskforce on Nature-related Financial Disclosure(自然関連財務情報開示タスクフォース)

- ※2 Science Based Targets for Nature(科学に基づく自然関連目標)

長期ロードマップ

水資源に限らず、WASHや生物多様性を含めた自然資本を意識した長期ロードマップを2023年に策定しました。現在、2025年のフェーズ1(現状把握)を目的に、活動を推進しています。2024年は、2023年に実施した水資源への取り組みの継続と併せ、WASHおよび生物多様性について現状把握 を開始しました。

取り組み:水資源への対応

水資源のリスクと機会への対応

2023年に、アキダクトの「Water Depletion」の評価が「高(High)」リスクとなった中国の拠点において、取水量を2030年に2023年比原単位で10%削減する目標を設定しました。各工程で使用した水を極力循環再生する設備改善の取り組みを継続するとともに、各課への取水量目標の設定など、自然資本の重要性を意識した取水量管理を行った結果、2024年の取水量原単位は7.7(m3/t)から7.1(m3/t)に減少し、2030年10%削減目標に対して8.0%削減を達成しました。

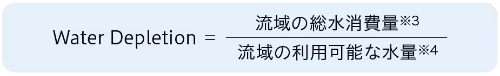

- ・評価指標:アキダクトの水資源リスク評価指標「Water Stress」(総取水量)と「Water Depletion」(総消費量)のうち、当社では流域の水資源状況をより適切に表現している「Water

Depletion」を用いてリスク評価を実施。

- ※3 水消費量:再利用可能な取水量

- ※4 利用可能な水量=流域の水資源量-流域の水消費量

- ・評価対象地域:当社グループが製造拠点を置く12の地域

- ・評価実施時期:2023年4月

- ・評価結果:「高(High)」リスクは中国(諸城市)の1地域のみ、「中(Medium -High)」リスクはタイの1地域のみ。その他の地域はすべて「低(Low)」リスク)

取水量の削減・排水の適正管理

当社グループでは、水資源の保全や有効活用が重要であると考え、水使用量削減に向けた目標を設定し、グル-プ全体で節水活動や再生利用水の使用拡大などの施策を推進しています。

主に製造拠点においてボイラー設備、部品処理施設、生産部品の冷却、クーリングタワー(冷却塔)、厚生施設等で地方自治体の水道や他の公営・民間水道施設、および地下水を使用しています。取水・排水に関しては、各工程で使用した水を極力循環再生するように設備改善するなど全社的に水資源の適正管理を進めています。高リスク拠点以外の国内外の主要拠点においては取水量原単位で増減を管理し、適正な水使用を維持します。

取水量

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください排水量

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください当社の製造拠点における排水に関するインパクトのマネジメント

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください第三者検証について:

当社グループでは開示する情報の正確性、信頼性を確保するため、2024年の実績データに対し、第三者機関による検証を受けています。

- 検証対象範囲:TOYO TIRE株式会社および関係会社のうち114事業所※におけるエネルギー起源CO₂ Scope1総量、エネルギー起源CH4,N2O Scope1総量、Scope2総量、Scope3カテゴリー1,11,12、取水量総量、取水量内訳、排水量総量、排水量内訳

- ※ TOYOTIRE株式会社(本社、仙台工場、桑名タイヤ工場、桑名自動車部品工場、兵庫事業所明石工場、基盤技術センター、タイヤ技術センター、自動車部品技術センター、タイヤテストコース、冬季タイヤテストコース、東京事務所、広島事務所、関東配送センター、関西配送センター)、福島ゴム株式会社、綾部トーヨーゴム株式会社、オリエント工機株式会社(本社、仙台支社、六甲支社)、株式会社トーヨータイヤジャパン(88事業所)、TOYO TIRE NORTH AMERICA MANUFACTURING INC.、東洋橡塑(広州)有限公司、通伊欧輪胎張家港有限公司、通伊欧輪胎(諸城)有限公司、TOYO TYRE MALAYSIA SDN BHD、TOYO RUBBER CHEMICAL PRODUCTS (THAILAND) LIMITED、TOYO TIRE SERBIA D.O.O.

- 検証期間:2024年1月-2024年12月

- 検証基準:ISO14064-3:2006、関連法令、及び検証機関の手順による

- 第三者機関:SGSジャパン株式会社

水消費

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください

2024年度は水質や取水、排水に関する規制違反はありません。

取り組み:WASHへの対応

WASH課題の要因は、水資源の不足や水質汚染、衛生設備の不足など多岐に渡ります。拠点・流域・サプライチェーンにおけるWASH課題を適切に把握することを目的に、操業に関連する地域を対象にWASHに関する情報収集・整理を開始しました。自然資本とともに在る地域社会との共生の観点から、WASH課題を解決すべく、課題地域での改善の取り組みに繋げていきたいと考えています。

安全な飲料水、衛生設備(下水道設備等の排水管理)へのアクセス状況の把握

当社生産拠点の所在国別に、一定のサービスレベル※を有する飲料水および衛生設備へアクセスできる人口割合を調査しました。その結果、飲料水では中国とタイで、衛生設備ではセルビアとタイで、アクセス人口割合が比較的低いことが判明しました。

- ※ WHO/ユニセフの水供給・衛生に関する共同監視プログラム(JMP)のモニタリング情報を参照し、設備の状態、処理工程、アクセスに要する時間などの条件をもとに、WHO/ユニセフが推奨する方法にてサービスレベルを評価。

| 所属国 | 飲料水へのアクセス人口割合(%) |

|---|---|

| 日本 | 90-100 |

| 中国 | 40-50 |

| マレーシア | 90-100 |

| タイ | 40-50 |

| アメリカ | 90-100 |

| セルビア | 80-90 |

| 所属国 | 衛生設備へのアクセス人口割合(%) |

|---|---|

| 日本 | 90-100 |

| 中国 | 80-90 |

| マレーシア | 90-100 |

| タイ | 60-70 |

| アメリカ | 90-100 |

| セルビア | 60-70 |

今後、当社生産拠点の周辺地域に着目した調査も進め、将来の変化傾向の予察も踏まえてWASH課題を整理していきます。大きなWASH課題があると判断した地域には、改善の取り組みをおこなうことを考えています。

取り組み:生物多様性への対応

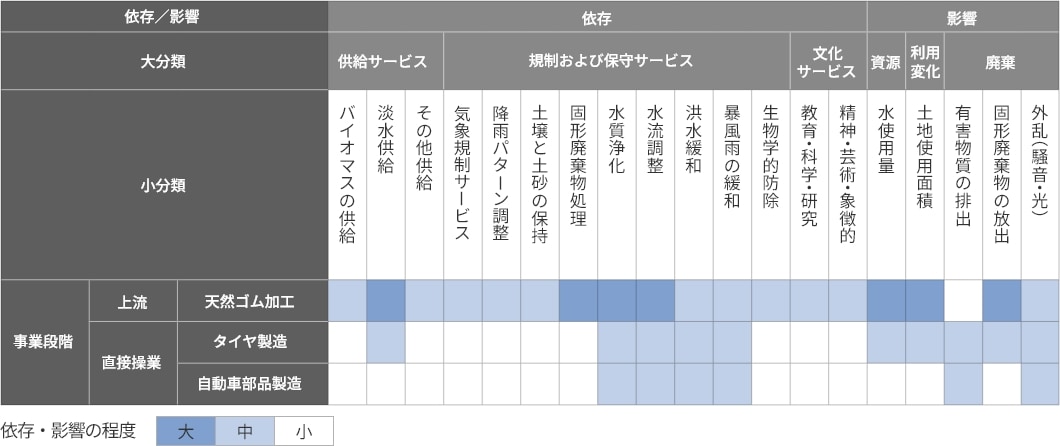

TNFDが推奨するアプローチを参考に、当社生産拠点及びサプライチェーンの事業活動における生物多様性をはじめとする自然資本への依存・影響関係と、それら活動場所の自然資本の状態の評価を進めています。

当社生産拠点及びサプライチェーンの事業活動における自然資本への依存・影響関係

TNFDが推奨している自然資本への依存・影響評価ツール(ENCORE※)を用い、事業活動別に実態を踏まえた依存・影響関係の評価をおこない、相対的に依存・影響関係が大きい項目を以下の表のとおり抽出しました。当社の生産活動や上流の天然ゴム加工では、自然による浄化された淡水の供給機能への依存が大きく、水・土地の利用、廃棄物、および外乱(騒音、光など)の放出により、自然へ大きな影響を与えていることが判明しました。

- ※ 自然関連リスクへのエクスポージャー(曝露)を調査し、自然への依存と影響を理解するためのツール。

当社生産拠点の活動場所における自然資本の状況

前項にて特定した、相対的に大きな依存・影響関係のある項目に対して、当社生産拠点および加工場ごとに周辺地域の自然状態の評価を進めています。タイヤ製造に関する一部の評価結果(2025年5月時点)は下表のとおりで、タイヤ生産拠点ごとに個別の依存・影響関係の強さをヒートマップにて表現しています。

| 生産拠点 (タイヤ) |

依存 | 影響 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 水供給 | 水質浄化 | 健全な水循環の維持 | 水使用量 | 大気汚染物質の排出 | 水・土壌有害物質の排出 | 固形廃棄物の放出 | 外乱 (騒音、光など) |

|

| 日本(仙台) | ||||||||

| 日本(桑名) | ||||||||

| 日本(福島) | ||||||||

| 北米 | ||||||||

| 中国 | ||||||||

| マレーシア | ||||||||

| セルビア | ||||||||

- 評価に用いたツール:WWF Biodiversity Risk Filter, WWF Water Risk Filter, Aqueduct, and Integral Biodiversity Assessment Tool

引き続き、調査範囲の拡充を行うとともに、生物学的に影響を受けやすい場所の評価を進め、当社として優先的に改善を行うべき対象と対応策の検討をおこなっていきます。

取り組み:サーキュラーエコノミー(循環経済)への貢献

資源循環の取り組み

当社グループは、グローバルに事業を展開する製造業者の社会的責任として、資源を消費する社会から、資源が循環する社会への移行に貢献することを使命と考えています。 当社グループでは、生産規模の拡大とともに使用する原材料も増加していますが、調達段階においては主原料である天然ゴムをはじめ、原材料の安定的かつ持続的な確保に努める一方、新素材の研究開発や材料の利用効率を高める製品設計、生産工程の改善を進めています。また、サステナブル原材料の評価、使用の評価を進めています。その他、製品使用時においては耐久性に優れた製品づくりや、使用済みタイヤから更生タイヤ(リトレッドタイヤ)を生産するなど、製品寿命の延長に取り組んでいます。

目標

サステナブル原材料※1の比率を2030年に40%、2050年に100%にすることをめざします。

- ※1 当社はリサイクル原材料およびリニューアブル原材料をサステナブル原材料と定義しています。

資源循環の取り組みの着手内容

- 再生カーボン、再生スチール、再生ビードワイヤー、再生ポリエステルの使用検討

- バイオマス由来合成ゴム、植物由来オイル、籾殻灰シリカ

- リトレッドタイヤの販売促進

主な原材料

2020年~2024年の原材料総量、サステナブル原材料比率の実績はこちらをご参照ください更生タイヤ(リトレッドタイヤ)としても高品質のTOYO TIRESブランド

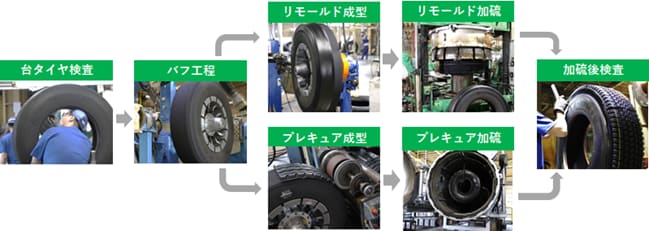

タイヤ業界において使用済みタイヤの回収、リサイクルは資源循環における重要な課題です。当社グループではその解決策としてリトレッドタイヤの普及に努めています。

リトレッドタイヤとは、使用したタイヤのトレッドゴム(路面と接する部分のゴム)を貼り替えて、再び使用できるように更生したタイヤです。トレッドゴム以外の部分を再利用するため、新品タイヤに比べて省資源化はもちろんのこと、生産段階のCO₂排出量も低減*することができます。また、低燃費タイヤと組み合わせて使用・管理することで、省エネルギーの効果も一層高まります。これらの環境性能により「グリーン購入法」の「特定調達品目」にも指定されています。

当社グループは耐久性の高い、高品質のタイヤを生産・供給していますが、リトレッドタイヤについてもご利用者から高い評価を得ています。

リトレッドタイヤは土台となる台タイヤの使用履歴が1本1本異なりますが、高電圧を用いた損傷状況の検査や外観からは発見できないタイヤ内部の検査、完成品の耐久性チェックなど、台タイヤの選別から出荷前検査まで、細かい検査体制を構築しており、お客さまに安心してご使用いただける製品を提供しています。

当社グループでは、高品質なリトレッドタイヤの普及を通じて、運輸業界における資源循環の促進に貢献しています。

- ※ 新品タイヤを生産する際のCO₂の排出量を100%とした場合、リトレッドタイヤのCO₂の排出量は64%削減される。(出典:更生タイヤ全国協議会)

リトレッドタイヤ生産本数(TOYO TIRESブランド)

2020年~2024年のリトレッドタイヤ生産本数の実績はこちらをご参照くださいリトレッドタイヤの生産方式

リトレッドタイヤの加工方法は、台タイヤにパターンが付いていないトレッドゴムを貼り付け、金型に入れて加硫し、パターンを付けるリモールド方式と、台タイヤにパターンが付いているトレッドゴムを貼り付け、加硫缶の中で加硫するプレキュア方式があります。当社グループではどちらの工法においても高い技術を確立し、生産しています。

取り組み:廃棄物の削減

目標

再資源化率100%の維持(2018年12月末に達成済)

管理単位:直接リサイクル量※/廃棄物総発生量×100

- ※ 直接廃棄物処分業者にリサイクル処分を委託している量(直接埋立量、社内単純焼却量、社外委託単純焼却量は除く)

2024年度実績:再資源化率100%

2020年~2024年の廃棄物に関する実績はこちらをご参照ください取り組み:化学物質による環境汚染の防止

当社グループにおいて事業を継続するうえで必要な原材料については、各国法規・規制や取引先各位のガイドラインに沿った化学物質管理を進めています。

例えば、日本国内では従来から「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」のもと、使用、保管、廃棄に至るまで厳正な管理を行っています。PRTR制度に則り、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出ています。また、対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する場合には、化管法SDS制度に則り、譲渡・提供先へその情報(SDS)を提供しています。その他、欧州REACH規制やGlobal Automotive Declarable Substance List(GADSL)、取引先の管理対象化学物質リスト改訂への対応なども随時実施しています。

また、一般社団法人日本ゴム工業会のVOC排出削減に関する自主行動計画に従い、「VOC排出量を2000年比50%以上削減の維持、ならびに、引き続きVOCの排出削減に努める」を目標に活動しています。対象とするのはゴム業界における代表的な17物質で、当社グループでは、ゴム揮発油の排出が6割以上を占めます。削減率は現在80%程度となり目標を大幅に達成しています。今後も工法・工程の具体的な改善案の策定を進め、VOCの排出削減に努めます。

オゾン層の破壊や地球温暖化への影響が大きいフロンについては、フロン排出抑制法に従い管理しており、漏えい量は1,000tCO₂未満です。

PRTR法対象物質の取扱量、排出量、移動量

2020年~2024年のPRTR法対象物質の取扱量、排出量、移動量に関する実績はこちらをご参照くださいオゾン層破壊物質(ODS)の排出量

2020年~2024年のオゾン層破壊物質(ODS)の排出量に関する実績はこちらをご参照くださいVOC管理目標と実績

- 管理目標:揮発性有機化合物(VOC)排出量を2000年比50%削減し、継続する

- 管理対象:TOYO TIRE株式会社(仙台工場、桑名工場)、福島ゴム株式会社、綾部トーヨーゴム株式会社

- 管理単位:VOC排出量

- 2024年度実績:2000年度比80.2%削減