取り組むべき課題

- 地域社会との共生

関与が大きいステークホルダー

- 直接的

- 地域社会、地球環境

- 間接的

- 株主・投資家、債権者、NGO

取り組み方針

当社グループが持つリソースの活用とさまざまなコミュニケーションを通じたステークホルダーとの協働により、事業活動が影響を及ぼす範囲における環境保全や次世代育成支援、地域社会の発展に貢献することで、地域社会との共通価値を創造し、事業を通じて貢献できる社会的な課題にも取り組んでいきます。

また、事業規模の拡大に伴い、特に環境インパクトが大きいと予想される製造拠点では、その周辺地域の生物多様性への影響の増大リスクに対して、予防原則的アプローチで取り組んでいきます。

責任者(2025年4月現在)

- 地域の主な社会課題:執行役員 コーポレート統括部門管掌

- 地域の主な環境課題:常務執行役員 品質環境安全統括部門管掌

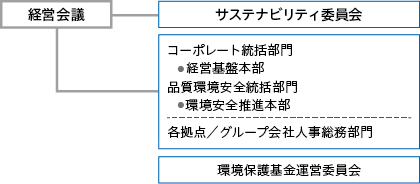

活動推進体制(2025年4月現在)

コーポレート統括部門と各拠点の人事総務部門が主体となって活動を推進しています。

お問い合わせ窓口

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO

- 非営利団体との面談機会…【対象】地域社会、NGO/NPO

活動を推進する主な資本(2024年)

環境保全活動に対する助成費用(TOYO TIREグループ環境保護基金※1有志からの寄付金分含む。国内のみ) : 約3,000万円

次世代育成に対する助成費用(単体):約600万円

地域社会の発展に対する助成費用(単体):約2,400万円

- ※1 TOYO TIREグループ環境保護基金

TOYO TIRE株式会社および当社が50%以上の出資を行う国内関係会社とその役員、従業員等が共同で環境保護活動を行う非営利団体を支援するため1992年に設置した基金。従業員有志からの寄付金に会社が同額を上乗せして拠出するマッチングギフト方式。

取り組み:拠点周辺地域の環境保全活動

当社グループは、事業活動が特に生産拠点の周辺地域の環境に対して、最も大きな直接的な影響を及ぼすものと理解しています。そのため、生産拠点では周辺地域のステークホルダーとの対話と情報発信によって、事業活動に対する理解と信頼を築くとともに、環境保全のための活動に取り組んでいます。そして生物多様性は地域の暮らしに直接的な利益をもたらし、持続可能な発展にもつながるものとして、地域の生物多様性保全を推進しています。

当社桑名工場では、三重県と東員町ならびにNPO法人「森林(もり)の風」の協力を得ながら、環境保全と地域社会との共生を図る「TOYO TIRES 緑のつながり・三重」に2014年から取り組んでいます。2024年は4月より計7回、延べ210名の従業員が「緑の遊歩道」「緑の広場」のごみ拾いや整備活動を実施しました。7月、10月には従業員の家族もボランティア活動に参加し、子どもたちは和紙や紙幣の原材料となるミツマタの植樹や木登り体験、木の年輪にまつわる話を通じて環境保護の大切さを学んでいました。

「緑の遊歩道」は地域の皆さまに安全に使っていただくため、そして近隣の小学校に隣接している「緑の広場」は、地元の子供たちを対象に開かれる環境教室の広場として安全に使用いただけるよう、保全活動を継続しています。

また当社仙台工場では、2013年より「千年希望の丘」に参画しています。これは東日本大震災の津波により人が住めなくなった土地を活用し、丘と丘を園路でつなぐことで津波の力を減衰させる役割や避難場所となります。また全国のボランティアに加え、社員も参加し、植樹を行っています。中高木のタブノキ・シラカシや低木のヒカサキ・ヤツデなどを植樹すると、約15年~20年で立派な森となります。この森は津波の威力を分散・減衰する「緑の堤防」となり、生物多様性の維持に貢献すると考えています。

引き続き、当社の生産拠点が地域と共生し、地域社会の発展へ寄与できるよう、活動を継続していきます。

取り組み:生物多様性保全

当社グループは日本、米国、中国、マレーシア、セルビアに生産拠点を置いていますが、各国の環境法令や環境規制を遵守して操業を行っています。

生物多様性保全については、長期ロードマップに従い、現状把握を実施し、生物多様性を含めた自然資本への依存・影響関係の評価を進めています。

取り組み:TOYO TIREグループ環境保護基金

「TOYO TIREグループ環境保護基金」は、1992年に地球および地域社会の一員としてよりよい生活環境を実現するために貢献したいと考える従業員等の意志のもと、環境問題に取り組む国内外の環境保全活動に携わる団体、および活動に対して資金援助を行うことを目的として設立されました。従業員有志からの寄付金に会社が同額を上乗せして拠出するマッチングギフト方式をとっています。従業員の参加率は8割を超え、グループの環境保全活動として定着しています。

基金は当社グループ内に設置した社内基金と、公益財団法人大阪コミュニティ財団内に設置した財団基金の2種類で管理しています。社内基金は自主選定した環境保護活動団体への直接の寄付・助成や従業員ボランティアによる人的支援にかかる費用、外部助成先選考委託機関を介して公募した団体への助成などに使用しています。

また、当社の助成団体の活動内容の把握や、ご担当者との意見交換を通じてより充実した支援となるよう、訪問先を選定し年1回程度の視察を行っています。2024年度は4団体の活動に直接事務局員が参加し、活動状況の確認や、活動における課題のヒアリングを行いました。

当社の助成例として、例えば「千年サンゴと活きるまちづくり協議会」で実施されている、サンゴを食べるオニヒトデやサンゴ食巻貝の駆除活動と、豊かな自然を守る次世代育成活動を支援することで海洋保全活動に貢献しています。また、「NPO法人シナイモツゴ郷の会」が実施する、絶滅危惧種に指定されているシナイモツゴの存続を目的とした外来種のブラックバスやアメリカザリガニなどの駆除活動、そのほかゼニタナゴといった在来種の保護活動を支援しています。また「兵庫県緑化推進協会」では、森や緑は二酸化炭素の吸収や水源のかん養などの働きを持つ「県民共通の財産」であると考え、イベントを通じて県民総参加による森林整備や緑化活動を推進しています。2024年は「ひょうご里山フェスタ2024」が兵庫県宝塚市で開催され、約3,100人の方が参加されました。

2025年の「TOYO TIREグループ環境保護基金」による活動計画について、詳細はこちらをご参照ください。

公益社団法人日本フィランソロピー協会を通じた助成活動

当社グループは「TOYO TIREグループ環境保護基金」の新たな外部助成先選考委託機関として、公益社団法人日本フィランソロピー協会を迎え、当協会を介した環境保全に関する認定NPO団体や、その団体が行う事業への助成を開始しています。

当協会においては、当社グループが作成した助成先の選考基準に則り、当社からの助成により団体の活動の幅が広がり、社会課題の解決への貢献度が高まること、さらには当社グループ従業員のボランティア活動の幅も広がる可能性があることを公募条件として、助成先を選定いただき、妥当性について評価のための第三者委員会を開催いただきます。

公募は毎年7月から9月の間に翌年度の助成先を募集し、環境保護基金運営委員会による承認を経て、助成先を決定します。2024年度は13団体を選定先として、総額1,477万円の助成を行いました。2025年度は11団体を選定先として、総額1,020万円の助成を予定しています。

「TOYO TIREグループ環境保護基金」助成先の募集について詳細はこちら(公益社団法人日本フィランソロピー協会HP)をご参照ください。

今後は2030年までに170団体に対して総計2億円の助成を行うことを目指して継続的に取り組んでいきます。

取り組み:次世代教育の支援

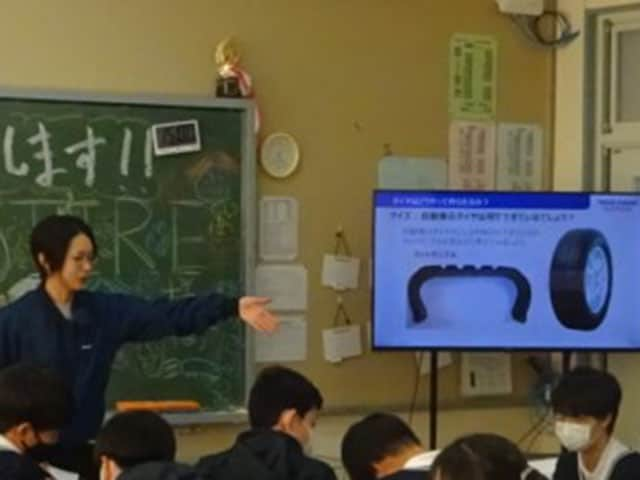

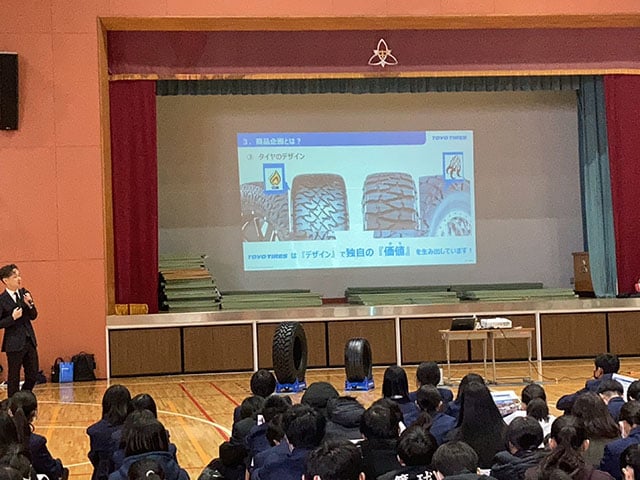

当社は、次世代を担う青少年の育成や、自動車産業の持続的な発展を支える人財の育成は、将来にわたって事業を継続しモビリティによる豊かな社会を実現していくためにも重要であると考えています。将来への可能性を広げ、創造性を高める機会となるよう、一般社団法人大阪発明協会が運営する「青少年創造性開発育成事業」への協賛を行っているほか、学生のモノづくりへの興味、関心を高め、職業観を早期から育むため、2013年より関西キャリア教育支援協議会※2が主催する「情熱教室」に賛同し、当社グループのリソースを活用して職業講話を行っています。

2024年は大阪府内の中学校3校に対面授業で職業講話を実施しました。教室授業では感染対策を行ったうえでタイヤのカットサンプルを用いたクイズやグループワークを行ったほか、体育館での合同授業ではタイヤの現物を持ち込み、実際に触れてもらいながらタイヤの種類やデザインの紹介をしました。講師は自身の業務の説明を通じて仕事に対する思いや目標を持って取り組むことの大切さを伝えました。カットサンプルを手に取り真剣にクイズ問題に取り組む様子が見られたほか、質問も活発に寄せられました。今後も授業の要請にフレキシブルに対応しつつ、当社のリソースを生かし、自動車やタイヤへの興味を引き出すコミュニケーションを通じて次世代育成と自動車産業の持続的発展に貢献していきます。

- ※2 小中高等学校におけるキャリア教育を関西の産業界・労働界から支援する組織

取り組み:地域社会の発展に向けた支援

当社グループは地域社会が持続的に発展していくうえで、次世代を担う子どもたちの健全な育成も重要であると考えています。マレーシアの子会社では、勉学意欲が高くても経済的理由で十分な学習環境に恵まれない児童や学生、さらにインフレの影響によって生計が成り立たず、進学を諦める状況下にある生徒へ向けて、「奨学金プログラム」を2013年から実施しています。対象者の決定は、従業員が各家庭を訪れてインタビューを実施し、その内容をもとに行っています。プログラム開始からこれまでの間に、「学部生奨学金プログラム(Undergraduate Scholarship Program)」と「児童教育支援プログラム(Student Education Assistance Program)」を 通じ、地元の大学での学位取得を目指す49名の学部生(うち34名は学位を取得)と、カミュンティン市やタイピン市の小学生455名を対象に支援を行い、寄付金は総額約432,000 USドルとなりました。奨学金は学業に専念できるよう生活費の一部や、授業や課題に必要となる物品の購入に使用されています。

そのほか、地域課題に応じて学校施設へのインフラ整備や教育開発支援を目的とした寄付活動を実施しています。

今後も、地域の課題に応じた次世代育成支援を通して、地域の発展に貢献していきます。

地域との交流

当社グループでは企業市民の一員として、操業する地域の活性化と持続的な発展につながる活動を通じて地域交流を深めています。 当社の生産拠点のある地域では地元警察署と連携して、交通安全の訴求活動を実施しています。2024年は本社のある兵庫県伊丹市でも実施され、「交通安全フェスタinいたみ」に参加しました。交通安全運動の期間に開催されるこのイベントは、地域の交通事故件数の減少と地域住民の方々に交通ルールやマナーを守る大切さを伝えることを目的としています。会場内には当社が独自に開発したドライブシミュレーターを設置し、体験を通じて安全啓発活動を行いました。

北海道にある当社タイヤテストコースでは毎年秋に敷地を開放して、「サロマ大収穫祭」に協賛しています。26回目となる2024年は地域の特産物がふるまわれたほか、当社テストコースでの試験を経て発売されたスタッドレスタイヤの紹介を行いました。

また生産拠点である仙台工場では、「地域ふれあいフェア2024」を開催しました。2024年は仙台工場が操業開始から60年を迎えました。地域の皆さまや従業員の家族など約1,100名の方をお招きし、様々なイベントを実施したほか、通常は一般公開をしていない工場内をめぐるツアーを実施し、当社のモノづくりを身近に感じていただきました。

マレーシアにある子会社では、地域との交流活動の一環としてチャリティーランを開催しています。地域社会からの支持が大きいこのイベントでは、従業員による運営ボランティアのほか、集まった参加費用は地域の恵まれない子どもたちや高齢者施設へ寄付を行っています。

今後も地域の抱える課題解決とともに持続可能な地域社会の実現の一助となる活動を続けていきます。

被災地支援

当社グループでは、地震や洪水といった自然災害によって被害を受けた国、地域へ義援金を通じた支援を行っています。

2024年は以下の被災地支援を行いました。

- 令和6年能登半島地震(日本赤十字社)

- 令和6年9月能登半島大雨災害(日本赤十字社)