取り組むべき課題

- 次世代モビリティ社会に向けた製品、材料の開発・技術の強化

- サステナブル原材料の使用拡大

- TRWPの低減

- 安全運転の支援(データ提供によるドライバーへの安全配慮)

- 知的財産戦略

関与が大きいステークホルダー

- 直接的:顧客(消費者)、お取引先 、従業員、研究機関

- 間接的:株主・投資家、債権者、地域社会、NGO、業界団体

取り組み方針

当社グループが製品やサービスを通じて提供する価値は、新しい時代に求められるモビリティの進化を支えるものでなければならないと考えています。環境と調和する社会や、安全な運転を支援する社会の実現に貢献するため、技術革新に挑戦し続けます。

目標

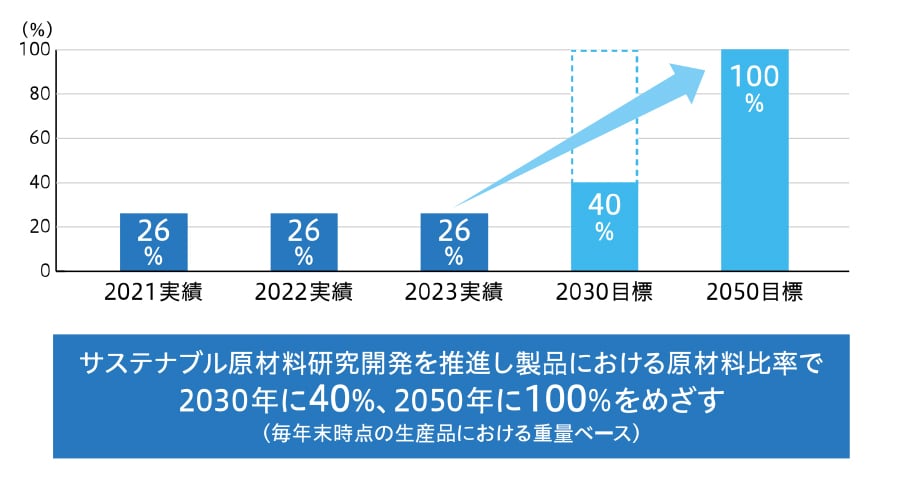

サステナブル原材料※1の比率を2030年に40%、2050年に100%にすることをめざします。

- ※1 当社はリサイクル原材料およびリニューアブル原材料をサステナブル原材料と定義しています

責任者(2025年4月現在)

取締役 執行役員 技術統括部門管掌

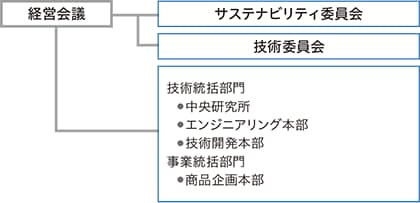

活動推進体制(2025年4月現在)

技術統括部門を責任主管として、活動テーマの取り組みを推進しています。技術委員会が取り組みの全体を統括し、サステナビリティ委員会に進捗報告を行います。

お問い合わせ窓口

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO

TOYO TIREの革新的なテクノロジー

取り組み:サステナブル原材料の使用拡大

資源を消費する社会から、資源が循環する社会への移行に貢献することは、モノづくりを行う企業としての責務と考えています。当社は製品に使用するサステナブル原材料の比率※2を2030年に40%、2050年に100%にすることをめざして研究開発を進めており、2024年時点で28%になっています。 今後も、使用済みタイヤ由来の再生ゴムや再生カーボンブラック、再生ビードワイヤーなどのリサイクル原材料、バイオマス由来合成ゴム(バイオマス由来ブタジエンゴム、バイオマス由来スチレンブタジエンゴム)、籾殻灰シリカのようなリニューアブル原材料の使用量を高めるための技術開発にも取り組んでいきます。これらは気候変動への影響の大きい石油由来原材料の使用量を低減することに繋がり、タイヤライフサイクルでのGHG排出量の削減にも寄与します。

- ※2 比率は毎年末時点の生産品における重量ベース。

| リサイクル原材料 | リニューアブル原材料 | |

|---|---|---|

| 主な サステナブル 原材料 |

再生カーボンブラック | バイオマス由来合成ゴム |

| 再生スチールコード | 植物由来オイル | |

| 再生ビードワイヤー | 籾殻灰シリカ |

サステナブル原材料使用比率の目標と実績

【TOPICS】

1. サステナブル原材料使用比率91%のコンセプトタイヤを開発

2024年1月にサステナブル原材料の使用比率90%のタイヤを「東京オートサロン2024」で発表しましたが、その比率をさらに1ポイント高め、実際に試作したタイヤとしては業界最高のサステナブル原材料使用比率である91%のタイヤを開発(当社調べ)、「東京オートサロン2025」で披露しました。その内訳はリニューアブル原材料62%とリサイクル原材料29%となります。OPEN COUNTRY R/Tにて、実際に走行可能な強度・品質を備える状態で試作、オフロード仕様でもサステナブル化対応が出来ることを確認しました。今後もさらなる技術革新を進め、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献する製品としての早期実用化をめざします。

サステナブル原材料使用比率91%のコンセプトタイヤ

2. セルビア 国立ノヴィ・サド大学とサステナブル原材料の共同研究を開始

2023年11月、当社の欧州統括会社(Toyo Tire Holdings of Europe GmbH)は、セルビア共和国の国立ノヴィ・サド大学とサステナブル原材料の研究開発を目的とした産学連携に関する協定を締結しました。サステナブル原材料利用拡大に向けた取り組みとして、2つのテーマからなる共同研究をスタートしました。まず、1つめのテーマである 『セルビア由来植物を活用したリニューアブル原材料の開発』 については、候補となりうるセルビア由来植物を拡大探索中です。また、2つめのテーマである 『廃タイヤ由来のリサイクル原材料の開発』については、効率性を重視したゴムのリサイクル技術の構築に努めています。今後も積極的にオープンイノベーションを活用し、サステナブル社会の実現に貢献していきます。

■共同研究内容

「サステナブル原材料の利用拡大に向けた取り組み」

1. セルビア由来植物を活用したリニューアブル原材料の開発

2. 廃タイヤ由来のリサイクル原材料の開発

3. サステナブル原材料採用タイヤの開発に向けてCO₂を原料としたブタジエンゴムの合成に成功

2023年5月、国立大学法人富山大学との共同研究において、CO₂から高収率でブタジエンへ変換する触媒を開発し、タイヤの原材料の1つであるブタジエンゴムの合成に成功したことを公表しました。 地球環境に多大な影響を与える気候変動の主因の一つとされるCO₂からブタジエンを合成する道筋をつけることに成功したことにより、従来の石油由来原材料を用いた場合に比べ、生成過程での環境負荷(CO₂排出量)の極小化に大きな成果が得られると考えられます。社外からも協力を頂き 、量産化に向けた検討を進めているほか、その他の原材料についてもサステナブル原材料へ置き換えるための研究開発を進めています。

4. ISCC PLUS認証※3を取得

国内主力タイヤ生産拠点の仙台工場(宮城県岩沼市)および生産子会社である福島ゴム株式会社(福島県福島市)において、持続可能な製品の国際的な認証制度の一つであるISCC PLUS認証を2024年12月に取得しました。今回、認証を取得した2工場ではマスバランス方式※4に準拠して認証原材料の取り扱いが可能となります。今後も、認証品を含めたサステナブル原材料の活用を計画的に進めていきます。

- ※3 バイオマス原材料・製品やリサイクル原材料・製品がサプライチェーン上で適切に管理されていることを担保する第三者認証制度

- ※4 特性の異なる原材料が混合される場合、ある特性を持つ原材料の投入量に応じて生産する製品の一部にその特性を割り当てる手法

5. トラック・バス用タイヤの状態管理デジタル・アプリケーション「Tire SAPRI」を開発

トラック・バス用タイヤの使用環境や使用状態を把握、管理するデジタル・アプリケーション「TireSAPRI(タイヤサプリ)」を開発し、一部のお客様へテストマーケティングを開始しました。タイヤ摩耗状態の予測による表示や空気圧・温度のモニタリングによる異常通知など、独自のデジタル・データ処理技術に基づき、物流事業者の車両運行上の効率的な管理や運行トラブルの未然防止など、ソリューションによる新たな価値創出を行っていきます。

取り組み:TRWP※5の低減

TRWPはタイヤと路面の摩擦によって発生する粉塵で、タイヤのトレッド部材と道路舗装材からなる混合物です。環境中へ排出されることから、これを低減することはタイヤメーカーの重要な課題の一つであると認識しています。タイヤの摩耗は安全性や乗り心地、燃費にも影響することから、当社は素材開発や道路接地面のデザイン改良等を重ね、タイヤの耐摩耗性の向上に継続的に取り組んでいます。 当社はまた、業界団体のTIP※6や(一社)日本自動車タイヤ協会に参画し、まだ十分に解明されていないTRWPの研究および影響緩和の検討を進めています。業界としての取り組みに貢献しながら、業界活動を通じて得られた知見等を自社の取り組みにも活かし、TRWP低減対応を進めていきます。 また、TRWPには世界のタイヤ産業で広く使用されている老化防止剤6PPD※7も含まれています。6PPDが酸素やオゾンと反応することにより形成される可能性のある変性生成物である6PPD-キノンがある種の魚類に対して影響を与えていると指摘する米国での論文がありますが、当社もタイヤ業界の一員として、様々な研究や代替品評価を進めています。

- ※5 Tire and Road Wear Particles(タイヤ・路面摩耗粉塵)

- ※6 WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)のセクタープロジェクトの一つである、Tire Industry Project(タイヤ産業プロジェクト)

- ※7 N-(1,3-ジメチルブチル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン、タイヤ表面のシワ、ひび割れを防ぐ老化防止剤

取り組み:安全運転の支援(データ提供によるドライバーへの安全配慮)

当社は、自動車が走行する際、唯一、路面と接触しているタイヤから各種情報を吸い上げるセンシング技術について開発を進め、タイヤそのものを「情報取得デバイス」として活用することで新たな付加価値を創造するという構想を進めています。タイヤに装着したセンサーが検知する諸情報を演算処理し、果たすべきタイヤ性能の限界値を導き出すというセンシング技術によって、走行中のタイヤが、路面状態に対して求められる性能範囲に応じた「タイヤ力※8 」を発揮できているかをデータとして把握するとともに、可視化することができるようになりました。様々な状況の路面計測や、サーキットでのアプリケーションの検証等の実証実験を進めており、自動運転などに求められる安全・安心につながるシステムの一部として貢献できるよう開発に取り組んでいます。

- ※8 当社が独自で定めた呼称で、タイヤからインプットされる空気圧や温度、路面判別、荷重、摩耗、異常といった情報から推定される、実際のタイヤパフォーマンスを指します。

タイヤ力をリアルタイムに表示しドライバーが視認できるアプリケーションソフトの開発を行いました。

センサを装着しての路面計測の様子

取り組み:知的財産戦略

当社では環境に配慮した社会や安全な車社会の実現に向け、絶え間ない技術革新と商品開発に取り組んでいます。また、それら取り組みを通して生まれた新技術・新商品はお客さまの手元に届き、使用されて初めて社会的価値あるものへと昇華されると考えています。リサイクル原材料やリニューアブル原材料及び低燃費化を実現するゴム配合等、研究開発の成果の結晶である商品を、お客様に安心して使用していただくため、その技術的裏付けとなる知的財産権の取得を進めています。これら継続的な知的財産への取り組みは次世代モビリティ社会に向けた価値創出に寄与し、当社プレゼンスの確保にもつながるものと考えています。

【TOPIC】第14回全社技術開発発表会を開催

当社では、実用化を念頭に置き、顧客(消費者)や取引先のニーズ、生産部門や販売部門からの声に応える技術開発を行っています。当社の最先端技術やその取り組み成果を発表し、経営層へ報告する機会として、「全社技術開発発表会」を毎年開催しています。 2024年はオンラインにて開催し、「独自性、論理性、将来性、開発スピード、プレゼン力」の5つの観点から審査を実施しました。今後も継続して実施し、当社が社会から求められるニーズに応え続けられるよう、さらなる技術向上に努めていきます。

2024年受賞各賞のテーマ

最優秀技術開発賞

新規架橋剤によるゴムの強靭化

当社はサステナビリティの観点からタイヤ製品の高寿命化や軽量化によるCO₂排出量の削減および資源の有効活用を図るべくゴム材料を強靭化する技術開発を推進しています。今回、材料基盤技術である「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」で構築したナノスケールにおける構造解析技術を活用し、ゴム特性と階層構造の関係から、架橋構造の均一性が材料の強靭化に大きく寄与することを見出し、これを制御可能な新規架橋剤の開発に成功しました。

ユニーク賞

段替えレス バンドトランスファーの開発

顧客のニーズに応えるべく様々なサイズのタイヤを市場へ提供する事が必要です。保有する生産設備を有効に活用して様々なサイズのタイヤを生産するには、そのサイズに応じた生産設備の状態へ変更(段替え)する必要があり、これが作業者の負担増加や設備を停止させる事による生産ロスとなる課題です。通常は段替えが必要な生産設備の一部(バンドトランスファー)を、段替えすることなく様々なサイズのタイヤを生産可能とする新しい方式を開発しました。作業者の軽労化を実現し、且つより多くのタイヤを市場へ提供する事が可能になると考えています。

サプライズ賞

MI活用による新規原材料採用と新配合のタイムリーなタイヤ性能向上への貢献

世界のトップメーカーとの競合により、要求性能の高度化・開発サイクルの短期化が進んでおり、また、製品設計におけるAI技術の利用も拡がってきています。当社においても、マテリアルズインフォマティクス(MI)による配合設計の高精度化に取り組んできましたが、原料ポリマーの設計にMIの利用範囲を拡大いたしました。この取り組みから推奨されるポリマーおよび配合手法を採用したトレッドコンパウンドを主に北米向け新商品に搭載し、北米市場に必要な低温性と耐摩耗性は維持しながら、大幅なWET性能の向上を実現しています。