取り組むべき課題

- 気候変動によるリスクと機会への対応(TCFD)

- 温室効果ガスの排出削減

関与が大きいステークホルダー

直接的:地域社会、地球環境、顧客

間接的:株主・投資家、債権者、NGO/NPO、業界団体

取り組み方針

近年、気候変動による大雨・洪水等の異常気象・自然災害が頻発し、当社グループにおいても、タイヤの主要原材料である天然ゴムの生育への影響や工場稼働への影響、サプライチェーンの寸断などのリスクが高まってきていると認識しています。

また、パリ協定において合意された平均気温上昇の2℃未満への抑制や日本のカーボンニュートラル目標の実現に向けて、当社グループの事業活動においても、CO₂等の温室効果ガスを削減する取り組みが不可欠と認識しています。

気候変動による影響が深刻化するなか、モビリティに対する社会的要請はますます高まっています。モビリティ事業を事業経営の中核に据える当社グループにとって、気候変動への対応は当社グループの成長を左右する最重要課題であると認識しています。パリ協定が掲げる長期目標の達成に向けた温室効果ガスの排出削減は、現代社会のみならず将来世代に対する責任であると捉え、2050年にカーボンニュートラルをめざし取り組んでいます。

以上のような背景より、当社はTCFD提言に対して賛同するとともに、今後、TCFDの開示フレームワークに沿って、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」に関する情報開示を通じて、ステークホルダーの皆様との対話を活性化させ、気候変動に関する取り組みを推進することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

当社は国内・海外の各拠点において気候変動やエネルギー使用量削減などに関する法律や規制(「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」や「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)」など)や政策を支持し、これらへの対応を適切に行っています。

責任者(2025年4月現在)

常務執行役員 品質環境安全統括部門管掌

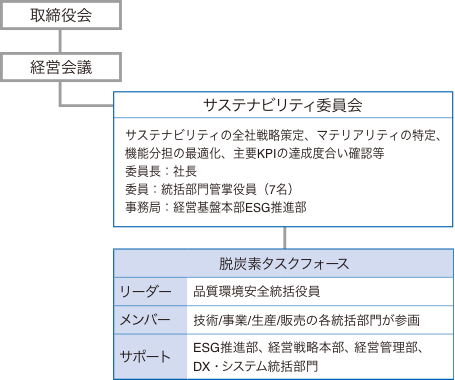

活動推進体制(2025年4月現在)

サステナビリティ委員会(委員長:社長、年4回開催)で気候関連を含むサステナビリティ課題への対策や対応状況について報告、審議を行っています。

サステナビリティ委員会傘下に、品質環境安全統括役員を責任者とする「脱炭素タスクフォース」を設置し、事業活動におけるCO₂削減に向けた活動計画や目標・KPIなどを議論しています。タスクフォースの取り組みの進捗については、サステナビリティ委員会で定期的に確認・モニタリングを実施しています。

サステナビリティ委員会で報告、審議された気候関連事項は、経営会議にて報告または審議されるとともに、年度計画、中期事業計画の策定、見直しの際に反映されています。

サステナビリティ委員会及び経営会議で報告、審議された気候関連事項については、適時適切に取締役会にも報告されています。

お問い合わせ窓口

- ホットライン相談窓口(内部通報制度)…【対象】役員、従業員、取引先

- お客様相談室…【対象】顧客(消費者)、地域社会

- Webお問い合わせフォーム…【対象】顧客(消費者)、株主・投資家、NGO/NPO

活動を推進する主な資本(2024年)

主たる事業エリア内で生じる気候変動への適応および緩和のための費用:1,593百万円

取り組み:気候変動によるリスクと機会への対応(TCFD)

戦略

気候変動が当社グループの事業活動に及ぼす影響について、シナリオ分析を実施しました。

- ①検討シナリオの選定と各シナリオの世界観の把握

- ②各シナリオにおけるリスクと機会を検討

- ③リスクと機会の重要度評価を行い、重要度の高いリスク・機会を特定し、リスクへの対応策を整理

- ④中長期で特に影響が大きいと見込まれるリスクの財務的影響の算定と具体的な対応策を検討

①検討シナリオの選定と各シナリオの世界観の把握

シナリオ分析では、現行シナリオ(3~4℃上昇)と移行シナリオ(1.5℃上昇)の2つのシナリオにおける気候関連のリスクと機会の影響を評価しました。

現行シナリオにおいては物理的リスク、移行シナリオにおいては移行リスクの洗い出しを実施しました。

| 現行シナリオ | 移行シナリオ | |

|---|---|---|

| 概要 | 現状を上回る排出量削減対策が取られず、21世紀末の平均気温の上昇が最大で3~4℃となる世界を想定 | 21世紀末の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるために、脱炭素化の取り組みが進展される世界を想定 |

| シナリオの世界観 |

|

|

| 主な参照シナリオ |

|

|

➁各シナリオにおけるリスク・機会の検討

③リスク・機会の重要度評価を行い、重要度の高いリスク・機会を特定し、リスクへの対応策を整理

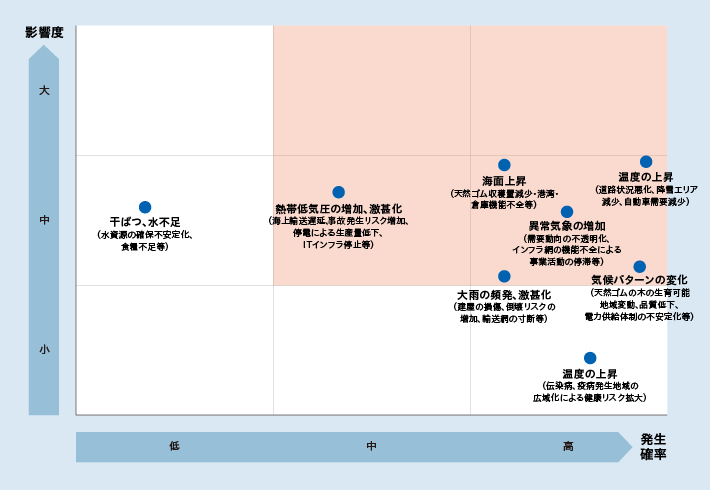

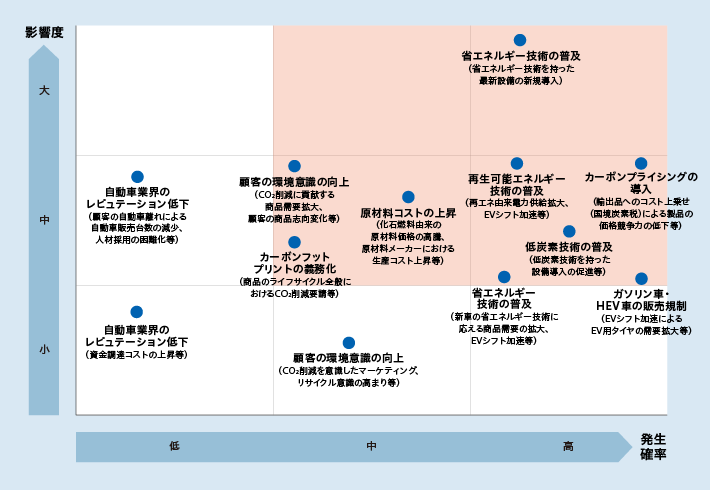

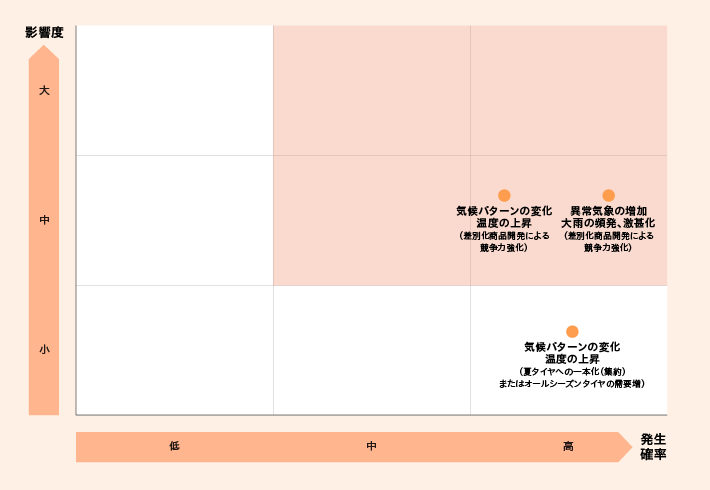

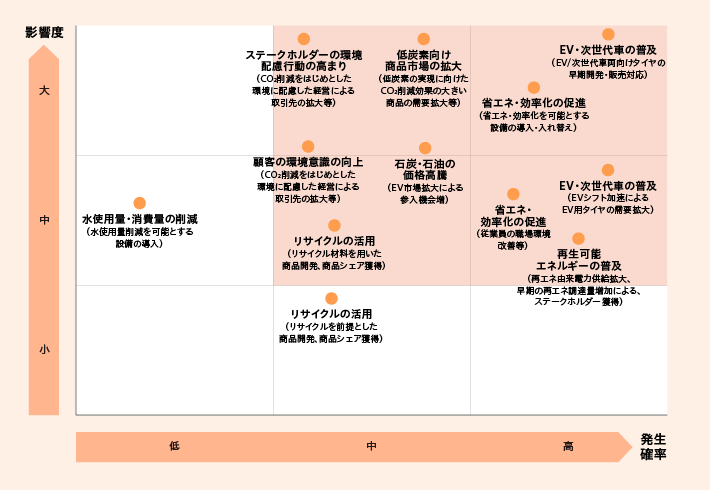

シナリオごとに気候関連のリスク・機会を抽出し、各リスク・機会の要因となりうる事象の「発生確率」と、当社事業において想定されるコスト等への「影響度」から、リスクと機会の重要度を評価しました。また、重要度の高いリスクの対応に向けた活動を整理しました。

各シナリオのリスク・機会(中期)の重要度マッピング

影響度が中以上のリスク・機会一覧

重要度の高いリスク・機会の一覧

<リスク>

| シナリオ | 属性 | 気候関連事象 | 事業への影響 | 主な財務的影響 | リスク対策に向けた活動 |

|---|---|---|---|---|---|

| 現行 | 慢性 | 気候パターンの変化 |

|

|

(ⅰ) |

|

(ⅱ) | ||||

|

(ⅲ) | ||||

|

|||||

| 温度の上昇 |

|

|

(ⅱ) | ||

|

(ⅳ) | ||||

| 海面の上昇 |

|

|

(ⅰ) | ||

|

(ⅲ) | ||||

|

|||||

| 急性 | 異常気象の増加 大雨、熱帯低気圧の 増加、激甚化 |

|

|

(ⅴ) | |

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| 移行 | 政策 | カーボンプライシング の導入 |

|

|

(ⅲ) |

|

(ⅱ) | ||||

|

(ⅵ) | ||||

|

|||||

| 市場・評判 | 原材料コストの上昇 |

|

|

(ⅰ) |

リスク対策に向けた活動

| (ⅰ) | 軽量化技術の開発による原材料使用量の削減(マテリアリティ1、2) |

| (ⅱ) | 「NANO BALANCE TECHNOLOGY」「T-MODE」を活用した高効率、高精度なタイヤ開発による研究開発費の低減(マテリアリティ1、2) |

| (ⅲ) | 欧米生産拠点の供給能力強化等により、柔軟に最適なグローバル供給体制を実現し、減産や物流費高騰の影響を抑制(中計’21 生産・供給成長戦略) |

| (ⅳ) | 次世代車向けタイヤ市場への参入拡大(マテリアリティ5;TCFD機会) |

| (ⅴ) | BCPによる被害・損害の最小化、事業の早期復旧(全社リスクマネジメント) |

| (ⅵ) | SBTi認定取得におけるサプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減の推進(マテリアリティ5) |

<機会>

| シナリオ | 属性 | 気候関連事象 | 事業への影響 | 主な財務的影響 |

|---|---|---|---|---|

| 現行 | 慢性 | 気候パターンの変化 異常気象の増加 |

|

|

| 移行 | 市場 | 環境配慮行動の高まり |

|

|

| 製品・ サービス |

次世代車の普及 |

|

||

| エネルギー源 | 化石燃料の価格高騰 |

|

④中長期で特に影響が大きいと見込まれるリスクの財務的影響の算定と具体的な対応策の検討

1.気候パターンの変化に伴う天然ゴムの調達への影響 【リスク】

| 属性 | 気候関連事象 /事業への 財務的影響 |

影響額 /発生年度 |

算定方法 | 対応策 |

|---|---|---|---|---|

| 慢性 | 気候パターンの変化 気候パターンの変化により、天然ゴムの木の生育可能地域変動、品質低下等の影響が生じ、天然ゴムの調達コストが増加する。 |

約7~約97億円 (中期:2030年) |

(下限) 天然ゴム調達量×天然ゴムの上昇価格

天然ゴム調達コスト増加額×天然ゴム調達量増加割合

|

|

2.カーボンプライシングメカニズム 【リスク】

| 属性 | 気候関連事象 /事業への 財務的影響 |

影響額 /発生年度 |

算定方法 | 対応策 |

|---|---|---|---|---|

| 政策 | カーボンプライシングの導入 カーボンプライシングの導入により、CO₂の排出に対するコストが上昇する。 |

約5億円 (中期:2030年) |

CO₂削減目標未達分×炭素税

|

|

| 約57億円 (中期:2030年) |

CO₂排出量×炭素税

|

リスク管理

TCFD対応を主管する経営管理本部、サステナビリティ委員会を主管する経営基盤本部 ESG推進部、脱炭素タスクフォースを主管する環境安全推進本部環境衛生推進部を中心に、気候関連リスクの特定・評価を実施し、サステナビリティ委員会での審議を経て、当社としての気候関連リスクを評価します。

サステナビリティ委員会の脱炭素タスクフォースを通じて、各国のGHG排出量削減目標(再生可能エネルギー導入目標を含む)や自動車の燃費規制、ガソリン車の新車販売禁止などの規制要件を注視するとともに、各リスクへの対応を主管部に促し、進捗管理を行っています。

指標と目標

気候関連の指標

- ・温室効果ガス(GHG)排出量(Scope1・Scope2・Scope3)

2019年~2024年の実績はこちらをご参照ください - ・温室効果ガス(GHG)排出原単位

2019年~2024年の実績はこちらをご参照ください - ・インターナル・カーボンプライシング制度の試験導入

脱炭素関連プロジェクト等の投資案件の評価に活用。2023年度の試験運用を経て、 2024年度より正式運用開始。2025年4月現在の炭素価格※は10,000円/t。

- ※ 炭素価格は、毎年妥当性を評価し、必要に応じて見直す。

気候関連の目標

・温室効果ガス(GHG)排出削減目標

- ※ 2021年11月サステナビリティ委員会で決定、12月経営会議で承認

- ※ 2022年2月15日公表

| Scope1、Scope2 | GHG排出量:2030年に2019年度比46%の削減、2050年にカーボンニュートラルをめざす。 |

| Scope3 | GHG排出量原単位:タイヤ1本あたりのGHG排出量について、2030年時点において2019年比20%の削減貢献をめざす。 |

- ※マイルストーンとして、Scope1、Scope2 GHG排出量:2025年に2019年度比25%の削減をめざす

TCFDへの今後の対応

当社は今後、TCFD提言への対応として、シナリオ分析を更に精緻化することでリスク・機会の定量的なインパクトの把握を図るとともに、対応策の検討、立案及び実行に向け取り組んでいきます。 また、今後もステークホルダーの皆様に対して、TCFD提言に沿った開示を適時に行っていきます。

取り組み:温室効果ガスの排出削減

エネルギー消費量の削減

当社グループは気候変動の緩和に貢献するため、組織内外において事業活動に要するエネルギーの効率的利用によるエネルギー消費量の削減を進めています。また、気候変動への適応、あるいは緩和に貢献する新製品・新技術の開発に取り組んでいます。

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください組織外のエネルギー消費量(輸送時のエネルギー消費量)

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照くださいエネルギー原単位

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照くださいエネルギー消費量の削減事例

- 配管保温の強化による熱損失の低減

- 建物への放射冷却塗料の塗装による冷房負荷の低減

- 蒸気ドレン排熱の再利用、高効率設備への更新によるエネルギー効率化

仙台工場では、2024年10月から加硫工程で発生した蒸気ドレンのフラッシュ蒸気をスチームエジェクタで吸引・昇圧し、蒸気として再利用しており、年換算で787tのCO₂を削減しています。

製品(低燃費タイヤ)使用時のエネルギー必要量の削減

2020年〜2024年の実績はこちらをご参照ください温室効果ガス(GHG)の削減

温室効果ガス(GHG)の排出は気候変動の主な原因とされており、当社グループでは組織内外での事業活動および製品を通じて、GHGの削減を進めています。

生産量の増加とともにエネルギー使用量も増加しますが、Scope1、Scope2への削減対策として、複数の施策を実施しています。具体的には、熱損失の低減策として蒸気配管を中心に保温強化を図り、放熱を防止しています。また、機器への負荷軽減策として、建物の屋根や外壁に放射冷却塗料を塗装し、建物への熱の侵入を抑えて冷房負荷を低減しています。さらに、エネルギー効率化・排熱有効利用の観点から、高効率な省エネ設備への更新を進めるほか、蒸気ドレン内のフラッシュ蒸気をスチームエジェクタで吸引・昇圧し、蒸気として再利用しています。燃料転換では、再生可能エネルギー導入と併せてフォークリフトの電動化を進めており、2024年は13台を電動化し年換算で約400tのCO₂削減を達成しました。ボイラー燃料のガス転換については、大規模なガスインフラの整備が必要な一部の拠点を除き、国内全拠点で完了しています。

Scope3については、タイヤ1本あたりのGHG排出量について、2030年時点で2019年比20%の削減貢献をめざしています。(一社)日本自動車タイヤ協会の「タイヤのLCCO₂算定ガイドライン Ver. 3.0.1」に基づき、当社グループのバリューチェーンにおけるGHG 排出量を算定した結果、カテゴリー11「製品の使用段階」におけるGHG排出量が全体の80%以上を占めています。同ガイドラインによれば、低燃費タイヤは汎用タイヤと比べ、タイヤ使用時(自動車走行時)の CO₂排出量を、PCR(乗用車用タイヤ)で95.4㎏ CO₂e/本、TBR(トラック・バス用タイヤ)で879.0㎏CO₂e/本に削減が可能です。技術部門では、タイヤの燃費性能の向上に向けて、転がり抵抗の低減や軽量化に向けた技術開発を進め、商品企画部門と連携して、中長期的に、タイヤのモデルチェンジごとに低燃費性能をグレードアップさせていく計画です。2024年時点で、PCRに関して、2019年比2.2%の削減、削減貢献量は140千ton-CO₂eとなっています。

温室効果ガス(GHG)排出量

2019年〜2024年の実績はこちらをご参照ください温室効果ガス(GHG)排出原単位

2019年〜2024年の実績はこちらをご参照ください第三者検証について:

当社グループでは開示する情報の正確性、信頼性を確保するため、2024年度の実績データに対し、第三者機関による検証を受けています。

- 検証対象範囲:TOYO TIRE株式会社および関係会社のうち114事業所*におけるエネルギー起源CO₂、エネルギー起源CH4,N2O、 Scope1総量、Scope2総量、Scope3 カテゴリー1,11,12、取水量総量、取水量内訳、排水量総量、排水量内訳

- 検証期間:2024年1月-2024年12月

- 検証基準:ISO14064-3:2006、関連法令、及び検証機関の手順による

- 第三者機関:SGSジャパン株式会社

- ※ TOYO TIRE株式会社(本社、仙台工場、桑名タイヤ工場、桑名自動車部品工場、兵庫事業所明石工場、基盤技術センター、タイヤ技術センター、自動車部品技術センター、タイヤテストコース、冬季タイヤテストコース、東京事務所、広島事務所、関東配送センター、関西配送センター)、福島ゴム株式会社、綾部トーヨーゴム株式会社、オリエント工機株式会社(本社、仙台支社、六甲支社)、株式会社トーヨータイヤジャパン(88事業所)、TOYO TIRE NORTH AMERICA MANUFACTURING INC.、東洋橡塑(広州)有限公司、通伊欧輪胎張家港有限公司、通伊欧輪胎(諸城)有限公司、TOYO TYRE MALAYSIA SDN BHD、TOYO RUBBER CHEMICAL PRODUCTS (THAILAND) LIMITED、TOYO TIRE SERBIA D.O.O.

クリーンエネルギーの利活用拡大

当社グループは、2022年下期より、生産拠点を中心に、購入電力について、再生可能エネルギー由来電力への切り替えを進めています。今後も計画的に取り組みを進め、グローバルでの再生可能エネルギー由来電力比率を30年までに90%以上とすることをめざします。2024年末においては85.5%となっています。また、自家消費としての太陽光発電システムの導入も進めています。2022年に稼働したセルビア工場の敷地内には、同国内最大規模となる太陽光発電システム(発電容量8.4MW)を設置し、年間10,150MWhの発電によって7,100tのCO₂削減に寄与しています。

マレーシアのタイヤ工場では、2023年末に稼働し始め、2024年にも拡大し、マレーシアのタイヤ工場の工場棟の屋上96,000平米のスペースに設置した発電容量15.8MW(当初予定14.0MWから拡大)の大規模太陽光発電システムが全面稼働しました。年間発電量は約21,000MWh、年間約13,000tのCO₂を削減できる見込みです。国内でも、2023年末に基盤技術センターに年間発電量の約419MWhの国内最大規模の太陽光発電システムを導入しました。同センターで使用する電力量の約12%に相当し、年間約128tのCO₂を削減できる見込みです。

セルビア工場の太陽光発電システム

マレーシアのタイヤ工場

基盤技術センター屋上

SBTi※1に対する取り組み

2024年11月、当社は、2030年に向けて設定した温室効果ガス排出削減目標について、Science Based Targets(SBTイニシアチブ)より、地球温暖化を1.5℃以内に抑制するための科学的根拠に基づいたものと評価され、SBT認定を取得しました。

既に当社グループとして2021年に設定した温室効果ガス排出削減目標に向けて取り組んでいますが、今後はサプライチェーン全体での取り組みをより強化して推進します。

認定を取得したGHG排出削減目標は以下の通りです。

| 区分 | 目標 |

|---|---|

| Scope1、Scope2 (当社の事業活動を通じた排出) |

2030年までに総排出量を46.20%削減(2019年比) |

| Scope3 カテゴリー1 (購入した製品・サービスにおける他社の排出) |

2029年までに購入した製品・サービスに関わる排出量の89.00%を占めるサプライヤーが科学的根拠に基づく目標を設定 |

- ※1 SBTi:世界の平均気温上昇を1.5℃に抑えるという目標達成にむけたイニシアチブ