- TOP >

- プロジェクト >

- プロジェクト No.1「noair」 >

- Project Story

TOYO TIREでエアレスタイヤの研究開発がスタートしたのは、今をさかのぼること10年余り前の2006年。中央研究所や先行技術の開発部門から材料開発の研究者や構造設計の技術者、試験走行で試作品を評価する実験部門のテストドライバーなど異分野の専門家が社内横断で結集し、全社プロジェクトとして本格的な研究が始まった。入社3年目でプロジェクトチームに参加した井関清治はいう。

「最初の頃はとても自由な雰囲気で、製品化を最終ゴールとして意識しながらも、どちらかといえばエアレスタイヤの開発というチャレンジャブルなテーマを与えられ、ヤル気のあるメンバーが集まって“面白いものをつくってみよう”という感じでした」(井関清治)。

だが高い理想を掲げはしたものの、前例がない挑戦だけに、どんな材料が必要なのか、どんな工程でつくればいいのか、誰も具体的なイメージを持っていない。研究開発は、まさに手探りだった。

最大の難問は、基本構造だった。プロジェクトチームでは、手始めに自転車のスポークのように直線形の樹脂のスポークをタイヤの中心部から放射状に広がる構造を検討するが、強度不足で断念。新たに電車のパンタグラフを模してスポークを「ハ」の字型に角度を付けた構造を試すが、これも思うような結果は得られなかった。また研究開発がスタートした当初は、予算が潤沢にあるわけではない。議論の末にたどり着いたアイデアをベースに設計し、いざ試作品をつくろうと思っても専用の製造設備がない。技術者たちは手づくりで試作品づくりに挑戦するが、材料をうまくコントロールできず、あちこちで不具合が出てうまくいかない。

「真夏の暑いさなか、はるばる遠くの工場まで出張して試作したものの、出来映えを見てガックリすることもしばしばでした。第1~第3世代の研究開発は、ひたすら試行錯誤の日々でしたね」(井関清治)。

プロジェクトメンバーは、未知の領域へのチャレンジに産みの苦しみを味わっていた。

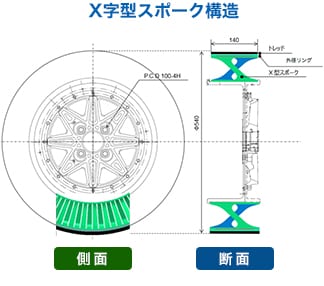

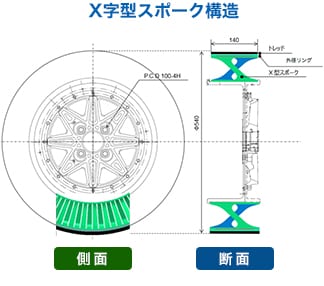

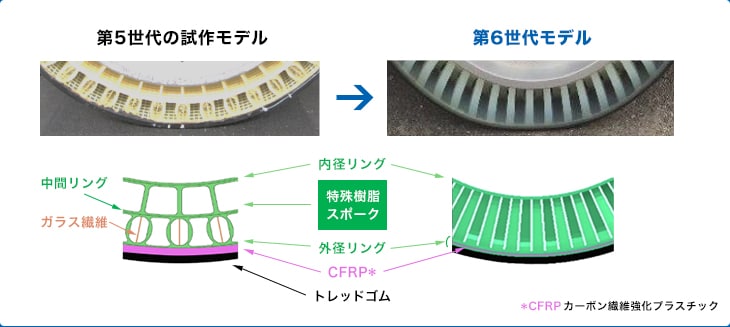

スポークの形状と基本構造をめぐっては、その後もあらゆる方向からさまざまな検討がなされた。第4世代モデルからは「Y型スポーク」に移行し、本格的な実験装置を使って屋内で評価試験が行えるレベルに到達。第5世代モデルでは、さらにそれを発展させた「楕円型スポーク」を採用、2012年に横浜で開かれた「人とくるまのテクノロジー展」で公式に技術発表も行なった。だが実車に装着し、タイヤ試験場(宮崎)で走らせると、まるでジェット機が飛ぶようなけたたましい騒音が鳴り響いた。スピードも時速20~30kmを出すのがやっとで、実用化にはほど遠いレベルだった。開発は、行き詰まった。だが、ここで投げ出すわけにはいかない。プロジェクトチームは、現状を打破し、さらに一段高いレベルへと進化を遂げるために最新の問題解決理論を取り入れてまで、斬新なアイデアを絞り出す努力を重ねた。その結果たどり着いた答えが、スポークの形状で性能をコントロールできる、折りたたみイスに着想のヒントを得た「X」字型のスポークだった。

突破口が開かれたことで、研究開発は一気に加速する。「X」字型スポークを用いた第6世代モデルの構造設計が行なわれ、試作品がつくられた。モノづくりでのいちばんの課題は、樹脂の成形だ。「X」字型スポークは構造が複雑な上に、強度を確保するために一体成形でなければならない。金型にどのタイミングで樹脂を投入し、取り出すか、極めてデリケートな調整が必要になる。担当したのは、中央研究所の都築拓也。入社3年目の若手研究者だ。

「投入する樹脂の硬さ、金型の温度、材料の撹拌スピードなど、検討項目がいくつもある中で、一定品質のものを安定的に成形する最適条件を探るのは至難の技です。特に樹脂材料に関してはシミュレーションをするだけの知見もデータもなく、一つひとつ条件設定を変えながらトライ&エラーで試していくしか方法はありません。それだけに試作品が完成し、テストコースで試乗した時は、言葉にできない喜びがありました」(都築拓也)。

こうして完成した第6世代モデルは「ノアイア」と名付けられ、2017年9月、多くのメディア関係者を集めて技術発表と試走会が開催された。研究開発がスタートして、12年が過ぎていた。試走会の評判は上々だった。

乗心地やノイズは空気入りタイヤにおよばないものの、想像以上にスムーズな乗心地と一定の評価を得た。記者から「製品化はいつか」との質問が相次いだのも、テスト走行で実用化の可能性を実感できたからに他ならない。だが実用化に向けて、残された課題は少なくない。耐久性では空気入りタイヤにおよばないし、試走会では時速120キロでテスト走行を行なったが、その先はまだ未踏の領域だ。乗心地やノイズにも改善の余地があり、一般道を走行するには法律の問題もクリアしなければならない。開発は、いまだ途上。次の進化をめざした技術者たちの挑戦は、すでに始まっている。その中核を担うのは、若い技術者たちだ。昨年8月からプロジェクトチームに参加する梶原晃平は、入社2年目。第7世代モデルを見据えて、構造解析を担当している。

「10年余りにわたって先輩たちが格闘してきた研究開発の歴史は、何物にも代えられない財産です。それをしっかりと受け継ぎながら、私たちの世代で実用化に向けた新たなブレークスルーを生み出すのが、今の目標です」(梶原晃平)。

世代を超えてバトンを受け継ぎながら、TOYO TIREの技術の挑戦に終わりはない。

▲ページTOPへ